Authenticité et âge d'or perdu : l’ère arcadienne de la modernité, masque d'un conservatisme moderne

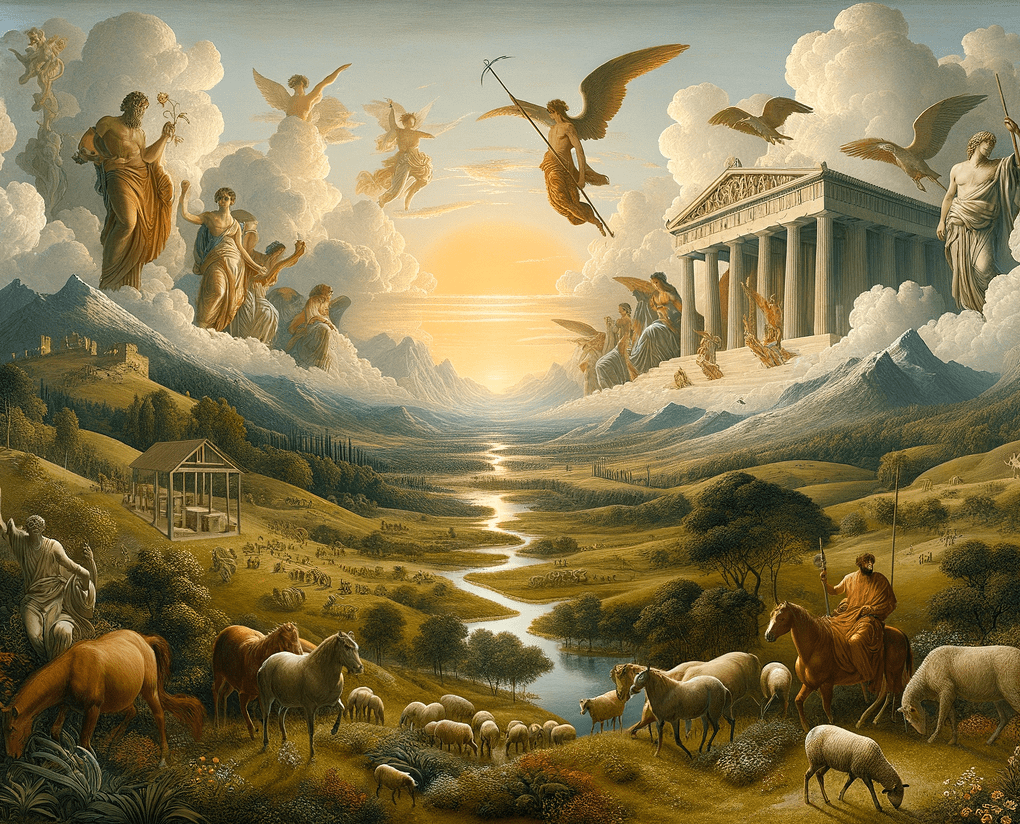

L’Arcadie : mythe intemporel

L'Arcadie, dans la mythologie grecque, fait référence à la patrie du dieu Pan, un espace où la nature sauvage règne en maîtresse. Au fil du temps, particulièrement à la Renaissance, elle a été réinterprétée dans les arts comme un refuge pastoral, symbole d'une société harmonieuse, en équilibre avec elle-même et son environnement, loin des corruptions et des excès de la civilisation moderne.

En Arcadie, les bergers mènent une vie simple, vertueuse, sous la protection bienveillante des dieux. Ils incarnent l’innocence originelle, cette pureté que le monde moderne semble avoir oubliée, paradis perdu, utopie reculée dans le temps, à laquelle on aspire dans les périodes de doute et de crise.

Ce mythe, célébré dans la peinture et la littérature, est également une réponse à des transformations sociales et politiques. À l’époque où l’Europe s'urbanise, où les premières fractures liées au capitalisme émergent, l’Arcadie devient une représentation d’un âge d’or perdu.

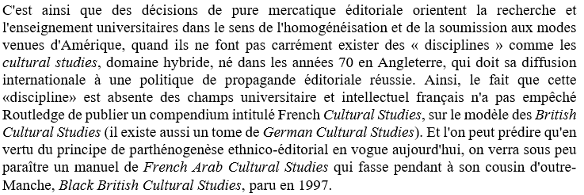

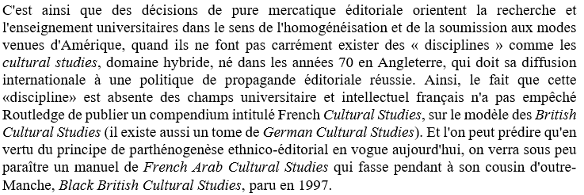

« Et in Arcadia ego » par Nicolas Poussin (1637-1638) Musée du Louvre.

« Et in Arcadia ego » par Nicolas Poussin (1637-1638) Musée du Louvre.

Locution latine attribuée à la Mort et voulant dire « Même en Arcadie je suis (présente) » (ou « Je suis aussi en Arcadie. »)

Retour à l’Arcadie : un besoin contemporain d’authenticité

Aujourd’hui, nous assistons à une forme de régression symbolique : le rêve d’un retour à cette Arcadie s’infiltre dans la société contemporaine, mais sous des formes diverses. Nous cherchons à ressusciter le passé, un âge d’or où tout semblait plus authentique, plus vrai… plus simple.

Face à la mondialisation et à l'accélération technologique, beaucoup ressentent un besoin de revenir à des valeurs anciennes et à une existence perçue comme plus « authentique ».

La gauche, autrefois bastion du progressisme laïque, est elle-même traversée par des tendances réactionnaires.

Prenons l’exemple de la remise en question de la laïcité au nom de la tolérance des religions. Là où la laïcité était historiquement défendue comme un rempart contre l’emprise religieuse, certains segments de la gauche la considèrent aujourd’hui comme un obstacle à la diversité et à l’inclusion. Ce phénomène reflète une forme de conservatisme, où l’on cherche à réintroduire des valeurs religieuses dans l’espace public, au nom d’un nouveau contrat social.

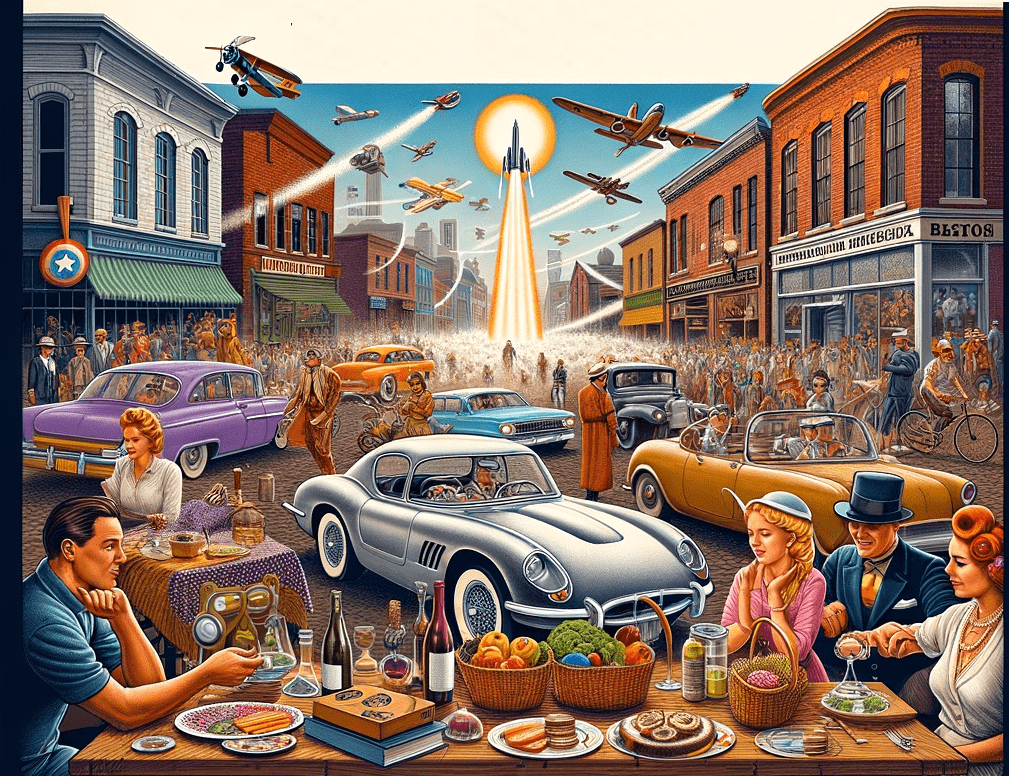

Cette dynamique d’un retour à l’Arcadie est une réponse à la complexité, un repli face aux promesses non tenues de l’ère progressiste des Trente Glorieuses, lorsque l’Occident se projetait encore avec optimisme dans un avenir de prospérité et technologique.

En opposant cette époque arcadienne à l’esprit utopiste des décennies passées, on remarque une rupture fondamentale : si de 1945 à 1975, le monde occidental rêvait de progrès, de voyages spatiaux et de voitures volantes, aujourd'hui, c’est le passé qui nous fascine. Nous nous drapons dans les habits d’un temps révolu, nous réinventons à coups de vinyles, de modes vintages et de marketing pseudo-authentique. La montée des produits artisanaux et locaux, la culture du vin naturel, des reconstitutions historiques, des marchés fermiers, des recettes traditionnelles, réutilisation incessante d’anciens récits comme les remakes de films ou des classiques littéraires…

Une société qui se nourrit elle-même de sa propre histoire, sans produire de nouveaux récits fédérateurs, révèle notre difficulté à affronter les défis contemporains avec une vision novatrice. Les grandes utopies progressistes et les idéaux de révolution culturelle des décennies passées semblent s’être éteints, laissant place à une culture de la répétition et du recyclage.

Ce retour aux sources n’est-il pas, au fond, une manière d'éviter de se confronter à la réalité d'un monde globalisé et urbanisé ? L’Arcadie est un miroir de nos désirs autant que de nos doutes.

Cette stagnation culturelle n'est pas étrangère à l'influence des nouvelles technologies.

Progrès techniques et perte de sens

L'avènement des smartphones et d'Internet a sans doute enrichi nos vies, en facilitant l'accès à l'information, la communication et la culture ; toutefois, il a aussi introduit une forme de superficialité et de fragmentation dans nos expériences quotidiennes.

Avec la personnalisation des contenus (algorithmes, recommandations sur mesure), nous vivons de plus en plus dans des bulles culturelles. Chaque individu se voit proposer des récits, des points de vue et même des fins du monde qui lui sont spécifiquement destinés : écologie, GAFAM, éruption solaire, surveillance de masse, guerre mondiale, conflits géopolitiques, islamisme, génocides…

Nous sommes comme dans un épisode dystopique de Black Mirror, où des multinationales peuvent nous vendre chaque jour des rations d’émotions artificielles, tout en nous rappelant ironiquement que nos vies émotionnelles sont aussi vides que les produits qu’elles nous poussent à consommer :

La culture devient ainsi plus fragmentée et plus privée, empêchant l'émergence de visions partagées du monde et en particulier de l’avenir. Cela se traduit par un repli sur soi, où chacun consomme des expériences culturelles conçues pour être éphémères, immédiates et déconnectées du cadre national.

L'individu est de plus en plus enfermé dans des chambres d'écho où les opinions et identités sont renforcées, radicalisées, et rarement challengées. La violence symbolique qui se déploie en ligne, à travers des discours de haine ou des actes de harcèlement, peut parfois se traduire en actes de violence réels, comme ceux que nous avons vus dans les cas de fanatisme religieux ou d'extrémisme politique.

Cette déconnexion ne se limite pas à notre consommation culturelle. Elle s'étend également aux ambitions technologiques les plus audacieuses, comme l'exploration spatiale. Le rêve de colonisation de Mars, par exemple, symbolise lui aussi une forme d'isolement.

Alors que les crises écologiques, sociales, et économiques s’aggravent sur Terre, la conquête de Mars est une fuite en avant, une manière d'éviter de répondre aux urgences terrestres. Bien que l'exploration spatiale ait toujours inspiré de grandes innovations, elle apparaît aujourd’hui comme une tentative de contourner les problèmes plutôt que de les résoudre. Ce décalage entre les ambitions technologiques de l'élite et les réalités quotidiennes de la majorité des êtres humains nourrit un sentiment de désenchantement.

Futura Sciences : « Elon Musk annonce un atterrissage sur Mars dans 2 ans : coup de bluff, de génie ou de folie ? »

Futura Sciences : « Elon Musk annonce un atterrissage sur Mars dans 2 ans : coup de bluff, de génie ou de folie ? »

La postmodernité, avec son relativisme et sa méfiance à l'égard des grands récits, a laissé un vide idéologique. La technologie, aussi impressionnante soit-elle, ne peut combler ce vide.

Paradoxalement, les utopies de progrès, autrefois au cœur de la culture occidentale, ont laissé place à une culture du cynisme. Le futur, autrefois perçu comme une promesse, est désormais souvent associé à des scénarios dystopiques : crises écologiques, pandémies, crises économiques, élites se réfugiant sur une autre planète et abandonnant une Terre à l’agonie. Il ne s’agit plus de rêver de lendemains qui chantent, mais de survivre à des lendemains qui inquiètent.

Féodalité et Moyen Âge technologique 🗡️

D’un côté, la technologie progresse à un rythme effréné : biotechnologies, intelligence artificielle, exploration spatiale. De l’autre, une large partie de la population semble dépassée par cette complexité et se réfugie dans des croyances simplificatrices, allant des théories du complot aux doctrines identitaires et religieuses. La spécialisation extrême des savoirs a fragmenté les disciplines scientifiques à tel point qu'un biologiste et un physicien peuvent avoir du mal à se comprendre. Cela rappelle les ordres monastiques médiévaux, où des érudits isolés conservaient jalousement le savoir classique. Aujourd’hui, les scientifiques sont parfois perçus comme coupés du reste de la société, tandis que la masse, surchargée d’informations, s’empêtre dans des récits réducteurs.

En parallèle, une autre fracture se dessine dans la sphère économique et sociale : celle qui oppose les cadres et enseignants aux dynasties entrepreneuriales. Les premiers, autrefois garants de la stabilité et de la transmission des savoirs, voient leur pouvoir d’achat s’éroder au fil des décennies. Ces professions, autrefois synonymes de prestige et de sécurité financière, peinent aujourd’hui à maintenir leur statut. Les salaires stagnent, le niveau de vie régresse, et l’influence sociale de ces catégories diminue. En revanche, les véritables luttes économiques et symboliques ne se déroulent plus dans ces classes intermédiaires, mais entre des dynasties entrepreneuriales.

Contrairement au début des révolutions techniques successives, industrielles puis numériques, il sera de plus en plus difficile de pénétrer ces marchés, favorisant ainsi les dynasties déjà en place. La concentration des capitaux et des opportunités économiques dans les mains de quelques groupes empêche l’émergence de nouveaux acteurs. De plus, on assiste à une forme de déshumanisation, où les grandes entreprises doivent rendre des comptes non plus à des individus, mais à des actionnaires eux-mêmes constitués d’autres groupes financiers, appartenant à leur tour à d’autres entreprises. Ce jeu d'interdépendances entre grands acteurs économiques contribue à la consolidation d’une élite mondiale, renforçant la barrière d’entrée pour les nouveaux venus.

Tandis que la majorité des travailleurs se voient contraints de suivre les directives et de gérer des flux d'informations toujours plus nombreux, ce sont ces baronnies financières et technologiques qui définissent les nouvelles frontières de la richesse et de l'influence.

Il existe une autre fracture, moins souvent discutée, parmi les classes dominantes. Les élites de la haute fonction publique, souvent issues des mêmes grandes écoles, constituent une autre forme de « dynastie » qui exerce un pouvoir significatif sur l’État et l'économie, sans être directement confrontée aux réalités du marché.

Cette caste de hauts fonctionnaires – que l'on pourrait appeler une aristocratie administrative – possède une influence énorme sur la gestion des affaires publiques, les politiques économiques et la régulation des marchés. Leur pouvoir, bien qu’immense, est moins visible que celui des propriétaires, car il s’exerce principalement dans les coulisses de l’État. Ce qui les distingue des baronnies financières, c’est leur capacité à réguler et à orienter la législation en faveur d’intérêts publics ou privés, tout en restant protégés des aléas du marché.

La lutte pourrait alors être vue non seulement comme une opposition entre entrepreneurs et travailleurs, mais aussi entre deux formes d’élites : les « baronnies financières » et les « apparatchiks » de l’appareil d’État. Ce sont deux formes de domination qui se complètent et, parfois, se concurrencent. Tandis que les dynasties entrepreneuriales monopolisent les ressources économiques et financières, les hauts fonctionnaires, eux, monopolisent le contrôle des institutions publiques et bénéficient d'un réseau puissant et d'une expertise qui leur permet de peser sur les décisions sans être soumis aux risques financiers.

Cette complémentarité entre ces deux élites repose sur une interdépendance : les dynasties entrepreneuriales ont besoin d’un cadre réglementaire favorable pour prospérer, tandis que l’administration dépend d’une économie florissante pour garantir le financement des institutions et des politiques publiques. Toutefois, cette coopération n'efface pas les tensions. Les baronnies financières cherchent à maximiser leurs profits, parfois au détriment des intérêts publics, tandis que les hauts fonctionnaires s'efforcent de maintenir un équilibre entre régulation et croissance économique. Certains d'entre eux finissent par rejoindre ces mêmes entreprises qu'ils étaient chargés de surveiller, par le phénomène bien connu du pantouflage. De plus, la haute fonction publique n'est pas toujours tenue responsable des conséquences de ses mauvaises décisions, étant moins exposée aux réalités du marché et davantage dépendante de la sphère politique.

Toutefois, bien que les hauts fonctionnaires soient protégés des fluctuations immédiates du marché grâce à la sécurité de l'emploi et à leur statut, leur pouvoir est tout de même tributaire de la performance économique globale du pays. En ce sens, ils ne sont pas complètement immunisés contre les conséquences de crises économiques, leur pouvoir d’achat et, plus largement, leur influence, sont indirectement liés à la prospérité économique de la nation.

Pendant ce temps, tandis que les entreprises multinationales se battent comme des seigneurs féodaux pour des parts de marché, les journalistes autrefois chargés d’informer se font remplacer par des influenceurs qui jouent de plus en plus le rôle de « prêtres modernes », prêchant des doctrines morales et sociétales au lieu d’expliquer objectivement les faits. Tout comme les prêtres du Moyen Âge décryptaient la Bible pour leurs fidèles, nos influenceurs « décodent » le réel, réduisant souvent l'actualité à des simplifications idéologiques. De surcroît, ils négligent l’évolution scientifique, se concentrant plutôt sur la politique, la culture populaire ou les polémiques sociétales, qui semblent plus accessibles aux masses. En parallèle, la sphère publique valorise les études du CRNS comme les saintes écritures, les écoles publiques et universités sont ses églises et ses cathédrales pour prêcher l’étatisme. Jules Ferry, Charles de Gaulle ou Leon Blum en sont les prophètes.

Les avancées technologiques ont atteint un tel niveau qu’elles échappent à la compréhension de la majorité. Le fossé entre les élites savantes et la population générale s’élargit, rappelant le Moyen Âge, où la science progressait rapidement dans l’ombre d’une population mondiale souvent superstitieuse et scientifiquement illettrée, notamment dans des domaines exigeants ou abstraits comme la physique et la mécanique. Cependant, il se trouve que les scientifiques eux-mêmes sont loin de tout comprendre. En réalité, chaque nouvelle découverte ne fait qu'accroître la conscience de ce que nous ignorons encore.

Nous avons accès à une quantité incroyable d'informations, notamment par Internet, ce qui peut donner l'illusion que nous savons « tout » ou que nous avons réponse à tout, mais cette abondance d'informations ne signifie pas nécessairement une meilleure compréhension. En physique, par exemple, chaque nouvelle théorie amène des questions plus profondes (comme la compréhension de l'univers à travers la physique quantique ou l'énergie noire). Cette « ignorance croissante » est parfois sous-estimée dans les discours publics ou médiatiques.

À mesure que les savoirs se multiplient, une forme d'ignorance traverse toutes les strates de la société, tout comme au Moyen Âge. Ce qui rend cette ignorance particulièrement dangereuse, c’est qu’elle est parfois inconsciente – on ignore parfois même que l'on ignore. Notre époque, tout comme d'autres avant elle, est marquée par une forme de vanité intellectuelle, convaincue de savoir suffisamment.

Les véritables progrès, cependant, passent par la reconnaissance de nos limites et surtout par l’acceptation de notre ignorance. Cette attitude rappelle la célèbre maxime « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien », attribuée à Socrate par Platon. Des philosophes de toutes époques et de toutes nations, tels que Michel de Montaigne au XVIe siècle, se sont inspirés de cette idée pour construire leurs raisonnements, appelant à l'humilité face à la vastitude de ce que nous ne comprenons pas encore.

Toutefois à notre époque, contrairement aux érudits cloîtrés du Moyen Âge, des chercheurs s'efforcent de rendre leur travail compréhensible et d'en partager les résultats avec le grand public et des projets open-source facilitent le partage des connaissances. Si les réseaux sociaux amplifient souvent les contenus les plus polémiques, ils permettent aussi une diversité d'opinions et de perspectives.

Le Moyen Âge est souvent perçu à tort comme une période d'obscurantisme intellectuel. Pourtant, comme aujourd'hui, il fut une époque de transformations importantes, tant techniques que sociales, qui ont progressivement façonné les prémices de la modernité. Certes, les avancées médiévales ne rivalisaient pas toujours avec la grandeur des réalisations de l'Antiquité romaine, mais elles demeurent significatives dans des domaines comme l'agriculture, l'architecture ou le droit. L'architecture gothique, avec ses cathédrales élancées, témoigne d'une ingéniosité remarquable, capable de repousser les limites du savoir-faire de l'époque. De plus, des progrès notables ont été accomplis en médecine, notamment en chirurgie, grâce à des figures comme Guy de Chauliac.

Ainsi, l'expression « Moyen Âge technologique » ne doit pas être perçue ici comme une régression vers l'obscurantisme. Comme cette période, notre ère est traversée de paradoxes : elle regorge d'innovations et de progrès, mais est aussi marquée par une fragmentation croissante des savoirs et des inégalités dans leur diffusion, non par volonté d’exclusion, mais en raison de la quantité toujours plus grande des connaissances.

Cette réflexion sur le « Moyen Âge technologique » prendra toute sa signification lorsque l'humanité commencera à se diviser entre ceux qui seront « augmentés » par la technologie et ceux qui ne le seront pas. nouvel âge pourrait bien ouvrir la voie à une ère post-humaine, marquée par des corps cybernétiques, des implants, des modifications génétiques, et peut-être même la possibilité de transcender les limites biologiques. À moins, bien sûr, qu'un effondrement ne vienne interrompre cette trajectoire avant qu'elle n'atteigne son plein potentiel.

Nous pourrions quitter cette ère lorsque l'intelligence artificielle (IA) sera omniprésente dans chaque foyer et rendra les réponses à des questions difficiles accessibles d'un simple geste. Paradoxalement, cette avancée pourrait nous éloigner de l'introspection et du sens du collectif.

Si l'IA parvient à démocratiser l'accès à des connaissances et des compétences autrefois réservées aux spécialistes, chercheurs et multinationales, elle inaugurerait une révolution sans précédent dans l'histoire de l'humanité, tant par la diffusion du savoir que par notre rapport à la technologie. Par exemple, des imprimantes 3D, contrôlées par des intelligences artificielles, pourraient permettre de créer chez soi des objets ou technologies complexes, jusqu'alors produits uniquement par des industries spécialisées, rendant accessibles des innovations autrefois inatteignables.

Depuis les premières branches taillées jusqu’aux technologies numériques, l’humain s’est toujours appuyé sur des artefacts pour accroître ses capacités. Les créations humaines ne sont plus de simples outils extérieurs puisque nous ne pouvons plus concevoir notre quotidien sans ces extensions matérielles — vêtements, lunettes (de soleil), smartphones, réseaux sociaux — qui modifient non seulement notre rapport au monde, mais aussi notre manière de penser, de travailler, et de vivre. Quiconque cesse de suivre cette course technologique, et donc de fusionner avec ses outils, se retrouve inévitablement laissé pour compte.

L'humain est une ressource exploitable, une forme d'énergie fossile dans l'économie moderne, qui alimente sans cesse la boucle de rétroaction du capital et de la technologie. Mais cette boucle qui se nourrit de notre biocapital (nos capacités intellectuelles et cognitives), pourrait bientôt cesser d'avoir besoin de nous, réduisant notre rôle à celui de simples consommateurs, derniers vestiges de notre utilité.

Cette révolution ne serait pas sans conséquences. La division de l'humanité pourrait entraîner la naissance d'une nouvelle classe sociale, une technocratie, où le pouvoir ne reposerait plus sur la simple possession de richesses matérielles ou de la force physique, mais sur l'accès aux capacités augmentées.

En revanche, pour ceux qui resteraient dans leur condition biologique, soit par choix moral, culturel ou spirituel, soit par manque de ressources, l'IA jouerait un rôle plus modeste. Elle deviendrait un outil de gestion quotidienne, assurant un certain niveau de confort matériel sans pour autant offrir les avancées spectaculaires dont jouiraient les augmentés.

Cette évolution pose une autre question préoccupante : alors que l'IA met à notre disposition des outils capables de répondre instantanément à toutes nos interrogations, il existe un risque que nous perdions l'habitude de réfléchir en profondeur, d'analyser et de remettre en question les réponses fournies. Cela pourrait appauvrir notre capacité critique si nous devenons trop dépendants de ces technologies.

Ainsi, l'humanité se trouve à un carrefour délicat, où elle devra apprendre à équilibrer sa dépendance croissante à la technologie tout en préservant un espace pour une réflexion authentiquement humaine et autonome.

Cette fracture technologique et intellectuelle continue de s'élargir et s'accompagne d'une transformation profonde de nos sociétés. L'Occident s’est s'américanisé à grande vitesse, et la France, longtemps réticente à cette hégémonie culturelle, n'échappe aucunement à cette vague.

L'américanisation de la France et la dilution des identités

L'américanisation de la France n'a jamais été aussi prononcée. En périphérie des grandes villes aux cours de récréations non genrées, de ces villes se revendiquant « apaisées » alors que l’insécurité grimpe à une vitesse consternante, nous vivons désormais dans une « France des lotissements et des hypermarchés », où chaque maison a son garage, son barbecue en pierre, et son gazon taillé. Cette standardisation des modes de vie, inspirée du modèle américain, s'étend bien au-delà des banlieues pavillonnaires. Elle touche aussi les mentalités, les habitudes de consommation, et surtout, la manière dont nous percevons notre identité.

La France, tout comme les États-Unis, est traversée par des tensions entre des forces de globalisation (standardisation des modes de vie) et des résistances culturelles locales (terroir, artisanat et commerce local).

Cette tendance à importer des problématiques américaines ne se limite pas aux modes de vie ou à la consommation. Les débats intellectuels et politiques en France sont également influencés par des concepts venus des États-Unis, comme ceux liés à la race et aux minorités. Pierre Bourdieu, dans ses écrits, dénonçait déjà cette appropriation des problématiques américaines, soulignant les dangers d'une telle transposition dans un contexte français fondamentalement différent.

Quelques extraits de Sur les ruses de la raison impérialiste :

Aux États-Unis, l'idée de « race » est historiquement liée à la traite transatlantique des esclaves et à l'esclavage, qui ont profondément marqué la société américaine. La ségrégation raciale, institutionnalisée après l'abolition de l'esclavage, a également contribué à structurer la société américaine autour de divisions raciales nettes, opposant principalement les Blancs et les Noirs. Cette notion de race a ensuite évolué dans le cadre des luttes pour les droits civiques, mais elle reste aujourd'hui un marqueur important dans les discussions sur les inégalités et la discrimination. Aux États-Unis, la « race » est parfois utilisée pour parler de groupes ethniques, et des termes comme « White », « Black », « Latino », « Asian », etc., sont couramment utilisés dans les discours publics et même dans les documents administratifs.

Or, cette conception américaine de la race ne trouve pas toujours d'équivalent en France. Alors que la société américaine a été historiquement marquée par des divisions raciales très nettes, la France, de son côté, s'est construite autour d'un idéal d'universalisme républicain. Dans ce cadre, utiliser le mot « race » est perçu comme un concept biologique dépassé et surtout dangereux. Cela a conduit à une répudiation officielle du concept de race dans les discours politiques. Ainsi, en France, la « race » n'est pas officiellement reconnue comme un critère d'identification des individus et employer ce terme est largement tabou.

Cette différence fondamentale dans la manière d'aborder la « race » entre nos deux pays reflétaient historiquement des divergences quant à la manière de concevoir l'identité. Pourtant, dans les deux contextes, l'identité, quelle qu'elle soit, subit une transformation dans la société contemporaine.

L'identité, qu'elle soit nationale, religieuse, culturelle ou liée à des mouvements populaires, tend à être réduite à un simple accessoire de mode. Être « français », supporter d’une équipe de football, fan de K-pop ou non-binaire, devient un moyen d'afficher son appartenance à un groupe. Chaque identité se transforme en produit de consommation, chaque différence devient un marché potentiel. L'essence même de ce qui fait notre singularité semble se dissoudre dans une logique consumériste, où l'identité est quelque chose que l'on achète, revendique, et monétise.

Les réseaux sociaux sont les nouveaux espaces où les identités peuvent être construites, déconstruites et affichées de manière très publique et contribuent à l’amplification des revendications identitaires.

Reprenons l'exemple de l'identité française, elle est façonnée par des siècles d'histoire, de luttes, de débats et de transformations sociales. Réduire une telle richesse à un simple logo sur un t-shirt ou à une campagne de publicité, c'est dénaturer sa profondeur. De même, les identités religieuses ou culturelles, ne peuvent être réduites à des étiquettes que l’on affiche pour se conformer à une tendance, elles sont le résultat d'histoires complexes et de trajectoires personnelles.

Les individus naviguent souvent entre plusieurs appartenances et identités. La mondialisation entraîne une hybridation identitaire plus complexe, où les individus cherchent à maintenir un lien avec leurs racines tout en s’adaptant à un environnement en perpétuelle mutation De sorte que les identités se forment en réaction à des forces qui dépassent le seul modèle américain et qui peuvent inclure des influences multiples, souvent contradictoires, venant d’Afrique, d’Asie, ou d’autres parties du monde.

Certains mouvements communautaires émergent aujourd’hui une réponse à une modernité jugée déshumanisante.

La France et l’Occident en eux-mêmes sont postapocalyptiques : une longue suite de cycles de constructions, destructions et reconstructions. Ces cycles de transformation ne sont pas nouveaux en Occident. Depuis l'effondrement de l'Empire romain, l'Occident a traversé d'innombrables périodes de renouveau et de déclin.

Actuellement, après le retour des panthéons, des jeux olympiques, des lycées et des académies, cet Occident, qui a cherché à rebâtir la civilisation « ancestrale », semble accompagner ce processus d'une nostalgie de plus en plus marquée pour la présence de grands récits idéologiques et culturels. Alors que ces grands récits se sont effacés, la société contemporaine est plongée dans une absence de repères. Même l'idéologie de la liberté et de la contestation des conventions bourgeoises participe à cette recherche de nouvelles valeurs. Cela révèle un paradoxe : même dans la volonté de déconstruire, il subsiste une aspiration à donner du sens et à créer une nouvelle vision du monde.

Lors de la Révolution industrielle, déjà à l’époque, apparaissait le mouvement romantique, marqué par la nostalgie, les conflits intérieurs et les aspirations idéalisées. Cette période littéraire et artistique, allant de Baudelaire à Chopin, en passant par Huysmans, Musset et Nerval, en réaction aux bouleversements de leur époque, exprimaient un ressentiment face à la domination de la pensée rationaliste et des valeurs bourgeoises qui semblaient écraser la spontanéité et l’émotion humaine.

Baudelaire, par exemple, dans ses « Fleurs du mal » (recueil de poèmes), capture une mélancolie qui reflète à la fois la beauté perdue du passé et la décadence d’un présent aliéné par la modernité. Nous nous retrouvons à nouveau aujourd’hui dans la même situation... des cycles historiques qui se répètent …

Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement romantique cède la place à l'absurde et à l'existentialisme, représentés par des figures telles que Camus, Sartre, Anouilh, Ionesco, Beckett et Sagan. L'époque n'est plus marquée par la nostalgie du passé mais par une profonde réflexion sur l'absurdité et le dépouillement de sens, conséquence des horreurs du XXe siècle. Même dans des sociétés profondément spirituelles, des intellectuels, à toute époque, ont développé des angoisses existentielles.

Le post-moderne, lorsqu’il croit avoir arraché toutes les chaînes, la religion, la nation, toutes les fausses idoles, se retrouve confronté à un immense vide qu’il tente de combler.

Aux États-Unis, la période d'après-guerre a été caractérisée par le baby-boom et la victoire sur les nazis, engendre une révolution culturelle, symbolisée par le Summer of Love et des mouvements de contre-culture. En France, en revanche, les événements de Mai 68 émergent d'un contexte de crise profonde : le démantèlement de l'immense empire colonial, la perte d'une influence internationale significative et un lent effondrement socio-culturel. Pendant des siècles, la France a été au cœur de la diplomatie mondiale, imposant sa langue et ses idées dans de nombreux domaines, que ce soit à travers le droit, la culture ou la politique. Le français, autrefois langue de la diplomatie et des échanges intellectuels, était également prédominant dans les arts et les sciences. Le rayonnement de la France s’étendait même aux systèmes de communication, comme en témoigne son rôle fondateur dans l’unification des systèmes postaux internationaux. De plus, des réformes comme le Code civil napoléonien ont durablement marqué les systèmes juridiques de nombreux pays. Mais au fil du temps, cette influence s’est érodée, laissant place à une quête identitaire face à des influences extérieures, notamment venues des États-Unis.

Bien que la technologie, le confort et les progrès économiques aient apporté des améliorations notables, ils n'ont pas pu compenser la perte d’influence et les bouleversements.

Si les années 1960 ont vu une explosion de l'Éros compensatoire, cette période d'effervescence est suivie par une intensification de la dépression et de la quête du sens en France, culminant dans les années 1990 avec les œuvres de Michel Houellebecq (l’auteur français le plus lu selon les années), qui incarnent un désir insatiable de consolation, la solitude existentielle ou encore la vision d'une ère postnationale.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un déclin marqué du nombre d'Occidentaux prêts à sacrifier leur vie pour des idéaux autrefois porteurs d'un fort engagement, qu'il s'agisse de la grandeur de la France, de la foi chrétienne, de la laïcité, du communisme, de la monarchie ou de la démocratie. L'individualisme et le pragmatisme semblent avoir supplanté la défense de valeurs transcendantes ou collectives. Les grands récits idéologiques et spirituels, autrefois capables de mobiliser les masses, ont perdu de leur pouvoir d'attraction, remplacés par une quête plus introspective et individualiste du sens de l'existence. Paradoxalement, notre époque est marquée par une nostalgie de ces grands récits transcendants, qu’ils soient religieux, nationaux ou idéologiques. Ceux qui y adhèrent peuvent éprouver une mélancolie face à la perte de leur influence passée, regrettant l'époque où ces récits structuraient la société et offraient un horizon collectif.

L’Occident, qui connaît un cycle incessant de croissance, de bulles et d’éclatement de bulles, transmet à chaque fois le flambeau par des transitions graduelles : des Grecs et romains comme centre d’influence durant l’Antiquité, à la France et l’Angleterre, à Washington et Moscou. Que sera le christianisme dans 50 000 ans ? Le capitalisme dans 1 million d’années ? Peu importe au grand nombre. La vérité c’est que nous vivons dans une fin du monde perpétuelle et que l’Occident y fait continuellement face… du chaos finit toujours par émerger un ordre.

United States Capitol, Washington D.C (États-Unis)

United States Capitol, Washington D.C (États-Unis)

Cathédrale nationale de Washington (États-Unis)

Cathédrale nationale de Washington (États-Unis)

Théâtre Bolchoï à Moscou (Russie)

Théâtre Bolchoï à Moscou (Russie)

Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg (Russie)

Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg (Russie)

Entre crise écologique et inertie sociale

Cette dilution identitaire n'est qu'une facette des défis auxquels nous sommes confrontés.

Nous vivons à une époque où les questions écologiques sont devenues incontournables. Chaque jour, de nouvelles voix s’élèvent pour nous alerter sur les dangers du changement climatique, la destruction des écosystèmes et l'épuisement des ressources naturelles. Pourtant, cette prise de conscience grandissante semble souvent accompagnée d'une étrange inertie. Nombreux, mais pas tous, de ceux qui adhèrent à la prophétie de l'effondrement écologique continuent souvent à mener leur quotidien comme si de rien n'était. Ils retournent à leurs bureaux, à leurs tâches quotidiennes, sans remettre fondamentalement en cause, ou mieux encore, chercher à améliorer ou rendre plus résistant, le système qui génère ces crises.

Il est légitime de se demander : si vous pensiez réellement que le monde allait s'effondrer dans 20 ans, continueriez-vous de vivre normalement ? Cette dissonance entre la prise de conscience et l'inaction est frappante. Bien souvent, les lanceurs d'alerte eux-mêmes semblent pris dans une forme de routine, où l’écologie devient un effet de mode, un sujet de conversation, mais sans que cela ne se traduise par des actions concrètes à grande échelle.

L'humanité est le fruit d'une adaptation multimillénaire, issue d'une sélection naturelle impitoyable qui nous a permis de survivre à des environnements variés, mais exigeants. Au fil du temps, cette capacité d'adaptation a façonné des sociétés qui, comme celles de l'Occident capitaliste, accumulent des ressources bien au-delà de leurs besoins réels.

Notre civilisation est guidée non par une simple volonté expansionniste, mais par une peur ancestrale de manquer, une sorte d'angoisse de ne pas survivre au prochain « hiver ». C'est une dynamique où l'accumulation devient une fin en soi.

Dans ce contexte, les écologistes, au nom de cette même lutte pour la survie environnementale, incarne paradoxalement une logique similaire aux expansionnistes. Leur avertissement, si nous ne réduisons pas nos excès et n’anticipons pas les crises écologiques, nous courons à notre perte lors du prochain « hiver ». Il s’agit encore d’une bataille pour la survie, mais cette fois en réponse aux déséquilibres que nous avons potentiellement créés.

Ainsi, qu'il s'agisse d'accumuler ou de rationner, la logique qui sous-tend ces comportements reste celle de la prévoyance et de la gestion des ressources en vue de survivre aux défis futurs et présents, encore et toujours.

La perte de souveraineté de la France : un inexorable déclin ?

Tout comme l'identité et l'écologie, la souveraineté nationale est un autre domaine où les signes d’une nostalgie sont de plus en plus visibles, se traduisant par la montée des courants politiques souverainistes, y compris à gauche partout en Europe.

Depuis plusieurs décennies, la France semble perdre progressivement certains de ses leviers de souveraineté. Le passage à l'euro, la privatisation de secteurs industriels stratégiques, et la décentralisation ont transformé le rôle de l'État. Un déclin comparable à celui d'une vieille famille aristocratique qui vendrait peu à peu ses meubles et œuvres d'art pour entretenir une façade de grandeur passée jusqu’au jour où devra vendre son château.

Bien que la mondialisation et l'intégration européenne aient indéniablement apporté des avantages, tels qu'une plus grande diversité de produits, une facilitation du tourisme et une réduction des conflits en Europe de l'Ouest, elles ont également engendré un sentiment de perte de contrôle. La France, autrefois perçue comme une puissance indépendante et souveraine, semble aujourd'hui de plus en plus dépendante de décisions prises à l'échelle globale, qu'il s'agisse de l'économie, de la politique ou des normes sociales. Nous en sommes au point où le droit européen prime sur le droit français.

Ce qui était autrefois un État central fort est devenu un acteur parmi d'autres dans un système mondial complexe, tentant d’exister face aux grandes puissances économiques et aux décisions supranationales.

La nostalgie marchandise

Trois phénomènes — l'américanisation et la monétisation des identités, l'inertie face à la crise écologique, et la perte de souveraineté nationale — reflètent un même malaise : le progrès technique et la mondialisation, qui devaient libérer les individus et les nations, apparaissent aujourd'hui comme des moteurs d’une fragmentation culturelle, sociale et politique. Face à cette désorientation, la nostalgie, qu'elle soit identitaire, écologique ou souverainiste, devient une réponse : le désir de revenir à un passé où les choses étaient supposément plus simples, plus authentiques, et plus contrôlables.

Le monde se métamorphose en une mise en scène continue d’un âge d’or, selon les affinités que ce soit la seconde moitié du XXe siècle, la « Belle Époque » (nom de la période s’étendant de la fin du XIXe siècle jusqu’à 1914), l’empire napoléonien, l’Ancien Régime. Chaque produit, chaque geste est une reconstitution soigneusement orchestrée du « bon vieux temps ». La nostalgie n’est plus la seule compagne de la vieillesse mais de toutes les générations.

L’authenticité, autrefois valeur intrinsèque, est aujourd'hui devenue un argument de vente.

« Fait maison », « recette de grand-mère », « à l’ancienne », ces expressions envahissent les rayons de nos supermarchés, recouvrant chaque produit d’une patine de nostalgie. Même les entreprises industrielles, comme la chaîne de boulangerie Paul, tentent de se réapproprier ce récit en présentant des vitrines où boulangers et marmitons s’activent avec un faux air de tradition artisanale. Nous assistons ici à une tension entre la nostalgie d’une production à petite échelle et la réalité industrielle : un paradoxe qui caractérise notre époque. Ce n'est pas seulement une quête de goût ou de savoir-faire, mais un besoin profond de retrouver un sens dans un monde désorienté.

Sur le plan musical, l’ironie est mordante. Jamais les artistes ne se sont autant réclamés de la rébellion, et pourtant, jamais la musique populaire n’a été aussi conservatrice. Le rock, jadis emblème de la contre-culture, se contente désormais de recycler les sons de l’âge d’or. L'électro se nourrit des années 80-90, comme si l'innovation radicale qu’elle promettait était déjà atteinte. Et que dire du rap ? Musique de contestation par excellence, il est aujourd’hui devenu l’outil d’une glorification du modèle patriarcal et capitaliste. Fini le désir de changer le système, le rap contemporain rêve d’intégration : de grosses voitures, de l’argent, et une place de choix dans l’ordre établi !

Ainsi, notre société moderne a fait du passé une marchandise.

Le retour à la vertu

Notre époque arcadienne est ainsi marqué par un retour à la vertu, un rejet de la modernité et de son matérialisme, parfois même de son manque de matérialisme — c'est-à-dire de son désengagement par rapport aux valeurs matérielles et consuméristes nécessaires pour bien vivre — au profit de valeurs morales, familiales, voire spirituelles. Ce retour n'est pas l'apanage d'un camp politique.

Le retour à la vertu, c’est avant tout le rejet d’un monde où tout semble possible, mais où plus rien n’a de sens.

A gauche, il prend la forme de mouvements prônant une décroissance économique, une régénération de la société par des valeurs ancestrales, ou encore une volonté de préserver des identités culturelles et religieuses contre la dissolution dans la laïcité stricte. Ce glissement vers une forme de protectionnisme culturel témoigne d’un rejet du capitalisme et de la globalisation, associés à une perte d’authenticité et de sens. La nature serait malmenée par l’industrialisation bien loin des bergers arcadiens, figures de pureté et d’innocence.

À droite, il se manifeste selon différents courants, par la défense des traditions chrétiennes, le conservatisme occidental, ou encore l'idéalisation des années 80 ou du libéralisme, perçues comme une époque où les repères étaient clairs et les valeurs partagées.

Ce double mouvement réactionnaire montre bien que la nostalgie d'un passé idéalisé, qu’il soit religieux, moral, ou vertueux, traverse l’ensemble du spectre politique, la quête de vertu et de valeurs plus stables est omniprésente.

Même dans des gestes quotidiens, nos choix alimentaires sont devenus des actes idéologiques et moraux codifiés : le véganisme, souvent associé à la gauche, exprime une quête de pureté morale ; le régime sans gluten, un marqueur de classe sociale et de bien-être personnel, est souvent vu au centre ; tandis que le respect de la gastronomie française, valeur chère à une certaine droite conservatrice, rappelle l'attachement aux traditions nationales. À cela s’ajoutent les pratiques de santé, comme les compléments alimentaires, qui révèlent une recherche de rédemption individuelle face à un monde perçu comme toxique et déséquilibré.

Ce retour à la vertu peut également être interprété comme une réaction aux nouvelles formes de précarité. L’instabilité économique, le retour de la misère dans les rues et la menace des maladies créent un sentiment d’insécurité croissant. En réponse, ce mouvement vers des valeurs morales plus strictes et un ordre perçu comme plus juste constitue une forme de rédemption et d’espoir dans un monde de plus en plus incertain.

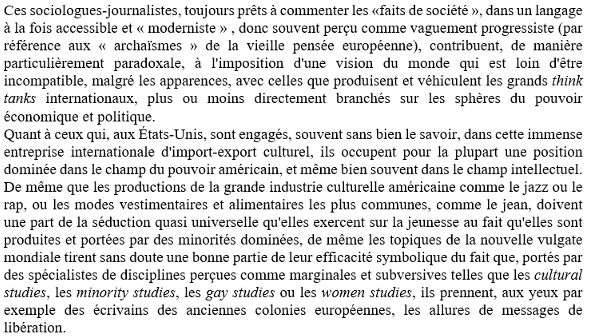

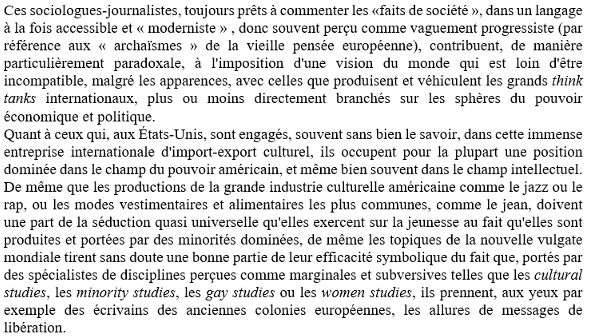

Notre-Dame de Paris en 2009 (France)

Notre-Dame de Paris en 2009 (France)

La quête de sens : religion et idéologie politique, deux faces d’une même pièce

L’être humain, en quête de sens, se tourne alors vers la politique pour répondre à ces failles existentielles. La religion, qui structurait autrefois la société, a progressivement cédé la place aux mouvements politiques, qui se positionnent désormais comme porteurs d’un idéal global et fort. Que ce soit le communisme, le fascisme, ou même le néolibéralisme, chacun de ces systèmes offre un récit du monde, des promesses de rédemption et des espoirs d’un avenir meilleur, tout en imposant des codes moraux à suivre.

Dans cette arène idéologique, la soif de religieux se traduit dans le vocabulaire même de la politique : les leaders sont perçus comme des prophètes (Zemmour, Le Pen, Mélenchon, et Macron en 2017 avec son slogan « ni de droite ni de gauche » et cherchant à se présenter comme un ovni politique), les militants comme des croyants fervents, et les partis politiques comme de véritables temples idéologiques. Dès lors, le combat politique devient une lutte pour le salut, qu’il soit économique, moral, ou écologique.

Parfois, une révélation transforme l’individu en militant. Il découvre ce qu'il considère comme une fausse conscience, c’est-à-dire l’illusion dans laquelle vit le monde, un monde entier dans l'erreur. Soudainement, vous et votre groupe semblez être les seuls à détenir la vérité. Cette rupture avec les croyances partagées par la société, ce passage de l'illusion à la « vérité », constitue la base du militantisme politique.

Dans le marxisme, par exemple, la conscience de classe incarne cette révélation. Le prolétaire, en prenant conscience de sa condition exploitée, se détache de l’illusion dans laquelle la société bourgeoise l’a plongé, et rejoint le groupe révolutionnaire porteur de la vérité. Ce phénomène n’est pas limité au marxisme : il est présent dans de nombreux mouvements politiques, où l’adhésion à une idéologie est vécue comme une conversion, un éveil à la « vraie nature » du monde. La politique devient alors un terrain de conversion idéologique.

Le militantisme, ressemble à une quête spirituelle, où chaque révélation consolide l'adhésion à une cause et transforme le combat politique en une mission quasi-religieuse.

Ces partis politiques proposent un horizon ultime vers lequel tendre et justifiant les moyens pour y parvenir. Ces visions eschatologiques, qu’elles soient politiques, économiques ou technologiques, offrent un Sens transcendant à l’action humaine en fixant un point de culmination où toutes les contradictions du présent seront résolues. Par exemple, le Grand Soir marxiste promet la révolution prolétarienne qui abolira les classes et instaurera une société égalitaire. De son côté, le Reich de Mille Ans du nazisme prophétisait une domination éternelle, racialisée et harmonieuse. Dans une perspective technologique, la Singularité transhumaniste envisage un moment où les machines dépasseront l’intelligence humaine, conduisant à une transformation radicale de l’existence. D’autres, comme l’idéologie de l’effondrement économique ou de l’effondrement écologique, prédisent la fin du capitalisme ou de la société industrielle, suivie par un retour à des systèmes écologiquement durables et socialement justes. Quant à la remigration, elle alimente une vision réactionnaire selon laquelle le départ des populations d'origine extra-européenne, à l'exception de celles venant de la France d'outre-mer, rétablirait un ordre perçu comme plus stable (en termes de sécurité, d'économie...) et permettrait un retour à une continuité historique de la nation. Ces scénarios apocalyptiques ou utopiques, comme un système d'hyperabondance, ne sont pas seulement des fins en soi, mais structurent toute l’idéologie en lui donnant une orientation, un but final qui confère cohérence et légitimité à l’ensemble de la pensée et de l’action politique.

Même les idéologies modérées, qui tendent à valoriser le compromis et le pragmatisme et une amélioration progressive du système sans proposer de transformation radicale, ne sont pas complètement exemptes de cette dynamique eschatologique ou quasi-religieuse.

Théoriquement, les idéologies modérées acceptent que certaines contradictions ne peuvent pas être résolues avec les moyens du présent, mais pour mobiliser les électeurs et répondre aux attentes populaires, par exemple la social-démocratie doit parfois revêtir un aspect « miraculeux ». En particulier, elle peut promettre une « solution » aux inégalités ou aux crises économiques, souvent avec des slogans inspirants et mobilisateurs.

« Mais avant d’évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses, de menacer des États » avait prononcé le futur président François Hollande en 2012, dans une logique presque manichéenne, l’ennemi est clairement désigné : la finance. Pourtant sa politique a cherché à adapter et réguler le système plutôt qu’à le renverser. C’est là un autre aspect du paradoxe des mouvements modérés : pour attirer, ils peuvent parfois user de rhétorique radicale, mais leur pratique politique reste en deçà des attentes soulevées, ce qui crée une forme de désillusion.

Les êtres humains ont besoin de cadres de pensée qui offrent une grille de lecture de la réalité et donnent du sens à nos actions. Elles définissent ce qui est considéré comme juste ou injuste, bien ou mal, et déterminent les objectifs vers lesquels nous tendons.

Ainsi, être humain, c'est souvent vivre dans une idéologie, dans la mesure où nous sommes sans cesse influencés par des systèmes de pensée qui nous entourent. Toutefois, cela n'implique pas que nous soyons prisonniers de ces idéologies. L'une des capacités distinctives de l'être humain est justement la possibilité de remettre en question ces cadres idéologiques, de les réinventer ou de s'en affranchir, même si cela reste un défi constant.

Biologie et idéologie : l'influence du cerveau sur nos convictions politiques

Des recherches scientifiques suggèrent une prédisposition biologique influençant notre manière de percevoir le monde et de réagir aux enjeux politiques.

Par exemple, l’étude d’Alford et al. (2005) sur les jumeaux et celle de K. Benjamin et ses collègues (2012) sur la prédisposition génétique aux idéologies politiques révèlent que les facteurs biologiques jouent un rôle important, mais non exclusif.

L’environnement social, la culture et l’éducation sont aussi essentiels dans la formation de nos croyances. Ces facteurs environnementaux pourraient contribuer à 60-70 % au développement de nos opinions politiques. Ainsi, une personne avec une prédisposition génétique à être plus sensible aux changements sociaux peut réagir différemment selon son contexte environnemental, illustrant l’interaction complexe entre biologie et expérience. En résumé, ni les gènes, ni l’environnement ne déterminent à eux seuls nos attitudes politiques ; c’est leur interaction qui façonne nos croyances.

Une étude de 2011, menée par Ryota Kanai et ses collègues de l'University College London (UCL), publiée dans la revue Current Biology, a révélé des différences structurelles dans le cerveau des individus en fonction de leurs orientations politiques.

Les personnes ayant des convictions conservatrices tendent à avoir une amygdale plus développée. Elle aide à évaluer si les choses que nous percevons sont bonnes ou mauvaises pour notre bien-être personnel et s’active particulièrement en cas de danger ou de menace. Elle participe aussi à l’apprentissage émotionnel, nous aidant à associer certains sons, images ou situations à des émotions fortes comme la peur ou le plaisir. L’amygdale déclenche ensuite des réponses automatiques du corps, comme l’accélération du rythme cardiaque ou la préparation à fuir ou combattre face à un danger. Elle agit donc comme un système d’alerte biologique, détectant les menaces potentielles autour de nous. Même si elle est souvent liée à la gestion de la peur, elle joue aussi un rôle dans la perception des émotions positives comme le plaisir.

Une lésion de l’amygdale entraîne une mauvaise capacité à attribuer une valeur émotionnelle positive ou négative aux événements vécus, voire une incapacité à ressentir la peur.

Les individus avec une orientation politique plus progressiste présentent un cortex cingulaire antérieur plus développé, ce qui pourrait expliquer leur tendance à être plus ouverts au changement et aux situations sociales. Ce cortex aide à traiter des informations conflictuelles et a un rôle important pour la compréhension sociale.

Une lésion du cortex cingulaire se retrouve chez certains patients schizophrènes ou ceux ayant des déficits socio-cognitifs dans l’autisme, car il joue un rôle clé dans la régulation émotionnelle et la gestion des interactions sociales complexes.

Cependant, ces conclusions restent corrélationnelles : il est important de noter que ces différences structurelles peuvent résulter d’années d’engagement politique et de socialisation plutôt que d’être présentes à la naissance. Autrement dit, une personne qui s’immerge dans une idéologie, qu’elle soit de droite ou de gauche, peut progressivement « entraîner » certaines parties de son cerveau grâce à la plasticité cérébrale, qui permet au cerveau de se modifier en fonction des expériences vécues.

Par exemple :

• Un individu engagé dans un courant conservateur peut développer une plus grande sensibilité aux questions de sécurité ou de menace, ce qui pourrait activer et renforcer l’amygdale, impliquée dans la gestion des émotions liées à la peur.

• Inversement, une personne engagée dans des mouvements progressistes, valorisant le changement social et l’ouverture, pourrait entraîner son cortex cingulaire antérieur, lié à la gestion des conflits cognitifs et à la compréhension sociale.

Au-delà des tendances individuelles, le contexte social et économique joue un rôle de catalyseur, particulièrement en période de crises économiques et d'instabilité politique, ce qui accentue les réactions face aux changements apportés par la modernité. C’est dans ce cadre que diverses forces réactionnaires émergent, cherchant à rétablir un ordre perçu comme plus stable et moralement légitime. Ces courants idéologiques, bien que variés, partagent un trait commun : la volonté de revenir à une époque où les repères sociaux et culturels étaient, selon eux, plus solides.

Les quatre forces réactionnaires

Voici quelques statistiques qui ne témoignent pas seulement d’une fragilité économique en France mais qui ont des répercussions profondes sur la cohésion sociétale :

En 2021, pour la seule France métropolitaine, 9,1 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté est ainsi de 14,5 % (source : INSEE).

En 2022, les exportations de biens en France représentaient environ 35 % du PIB, tandis que les importations atteignaient 39 % (source : INSEE) ce qui souligne une certaine dépendance vis-à-vis des importations et exportations, notamment pour des biens manufacturés et des matières premières.

Notre pays a aussi vu sa croissance stagner par rapport à d'autres pays développés, le sentiment de déclassement pousse la population à se tourner vers des récits conservateurs.

Alors que l'insécurité économique croît, l'insécurité culturelle et idéologique s'accentue également : par le passé en France, un caricaturiste n’était pas tué par un fanatique islamiste radicalisé pour un dessin publié dans un journal, un enseignant n’était pas tué pour un mot mal placé. Le tribalisme renaît, l’individu se définit par ce qu’on est et plus par ce qu’on fait.

Cette intolérance croissante envers la liberté d'expression et la montée de la violence idéologique illustre que les divergences se cristallisent autour des identités, des croyances et des appartenances, plutôt que des actions ou des idées.

Nous constatons donc aujourd’hui des fractures sociales dans un contexte plus large de tensions religieuses ou identitaires.

Le risque de perdre sa sécurité financière pousse de nombreux individus à se réfugier dans des identités communautaires rigides, qu'elles soient religieuses, ethniques, ou idéologiques, pour retrouver un sentiment d’appartenance et de reconnaissance.

Dans un marché du travail de plus en plus instable, où les emplois temporaires et mal rémunérés se multiplient, pensons à la disparition des maisons de fonctions autrefois accessibles à de « simples » agents communaux et pouvant être conservées même à la retraite tandis que de nos jours cela représente un luxe même pour les cadres supérieurs, pensons au déclassement symbolique, financier et matériel des personnels soignants en particulier hospitaliers ou des instituteurs, l'individu se retrouve dépossédé de son rôle productif et créatif. Là où, autrefois, l'identité était souvent façonnée par le métier et les contributions concrètes à la société, aujourd'hui, face à un chômage structurel, cette dimension de l'identité tend à s'éroder. L’Ifop observe une chute de la place du travail dans la vie des Français, la réponse « très important » est passée de 60% en 1990 à 21% en 2023.

La montée de la précarité et l'angoisse liée à la perte de statut social favorisent l'émergence de formes de repli communautaires. La marginalisation croissante d'une partie de la population renforce l'attrait pour des récits simplistes et manichéens, où l'autre (l'étranger, l'infidèle, l'élite, etc.) devient le bouc émissaire des frustrations sociales.

Alors qu’autrefois, la classe ouvrière et la classe moyenne étaient des piliers identitaires forts, avec des valeurs et un sens de solidarité lié au travail, ces structures se sont effondrées sous la pression de la mondialisation, de l'automatisation, et de la financiarisation de l'économie. En l'absence de ces repères socio-économiques, les gens se tournent de plus en plus vers d'autres récits identitaires, cherchant à redéfinir leur place dans un monde qui semble de plus en plus désorienté.

Le sentiment d'aliénation face à cette modernité déracinée alimente ainsi un besoin de retrouver des certitudes et des appartenances claires.

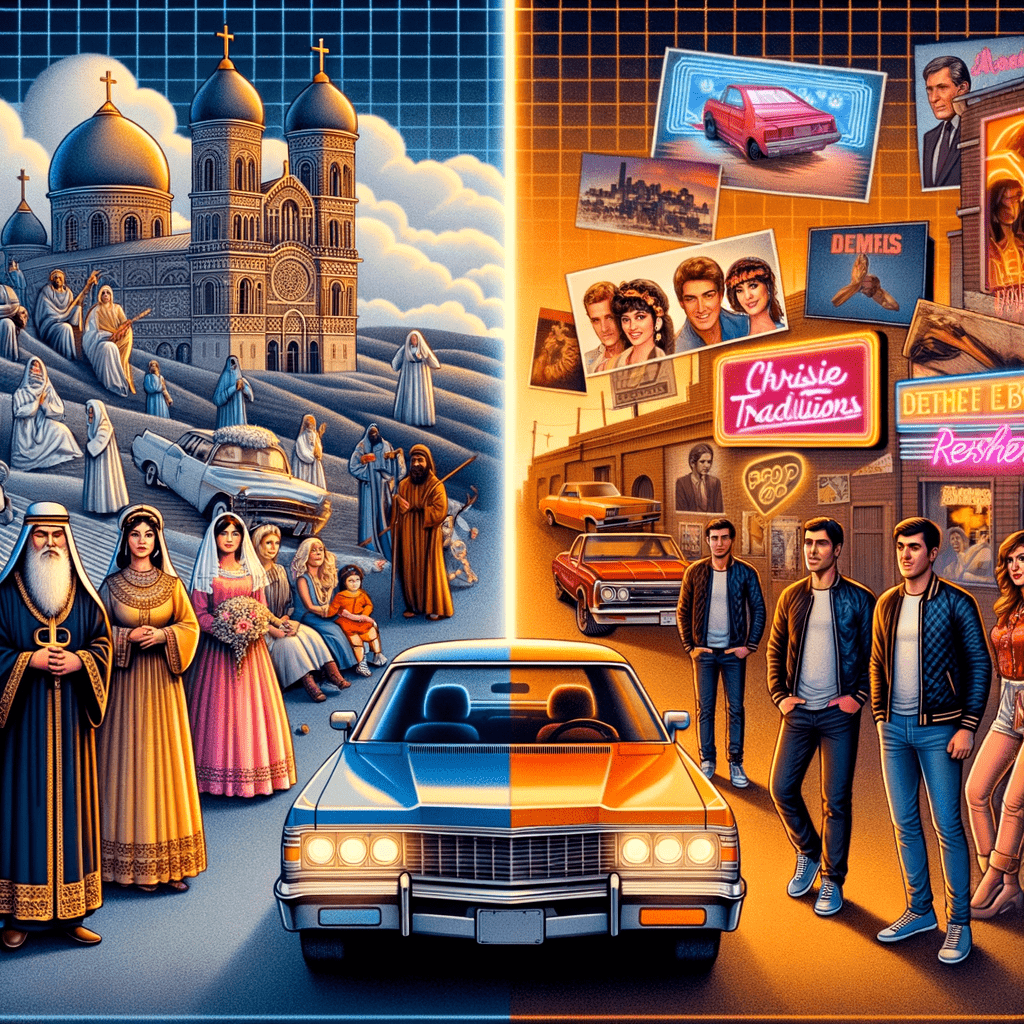

Mais cette nostalgie pour un âge d’or n’est pas univoque. Face à cette fragmentation identitaire, plusieurs courants conservateurs émergent, elle se décline selon moi sous quatre formes de conservatisme réactionnaire qui s’affrontent dans le paysage contemporain : le conservatisme chrétien, le conservatisme occidental inspiré des années 80, le conservatisme musulman et le conservatisme écologique.

Le conservatisme chrétien valorise les valeurs familiales et les racines chrétiennes de la France, cherchant à restaurer une société plus pieuse.

Le conservatisme occidental se concentre sur le culte de la stabilité et de l’individualisme propre aux années Reagan et Thatcher, rêvant d’un retour aux certitudes économiques et sociales. La nostalgie pour la culture consumériste et les années de prospérité économique et d'hyper-individualisme, souvent portée par des courants politiques prônant la stabilité, la sécurité et le retour aux valeurs de l'État-nation.

Le conservatisme musulman (sous des degrés variés) prône un ordre patriarcal, lui aussi fondé sur des valeurs traditionnelles, où la famille et la religion sont au centre de l’organisation sociale en opposition à la société occidentale.

Enfin, le conservatisme écologique, qui focalise son attention sur la préservation de l'environnement et des modes de vie traditionnels en lien avec la nature. Il ne se contente pas de défendre un ordre moral ou culturel, mais se positionne contre l'exploitation et la destruction de la nature provoquée par la modernité industrielle, la mondialisation, et la surconsommation. Ce courant prône un retour à des pratiques agricoles, artisanales et communautaires plus proches de la terre et critique l’idée de croissance infinie, pilier du capitalisme moderne. La dégradation de l'environnement est perçue comme une forme de péché contre la nature.

Chacune de ces forces réactionnaires, malgré leurs divergences apparentes, partage un désir commun de rétablir un ordre moral stable face à un monde en perpétuelle mutation.

Le dénominateur commun entre ces diverses formes de conservatisme est la conviction que notre patrimoine — qu'il soit matériel, historique, naturel ou immatériel (spirituel) — est aujourd'hui négligé au profit d'une modernité perçue comme détruisant ces fondements.

Notre époque, tiraillée entre ces diverses formes de nostalgie, parfois à des mélanges, semble prise au piège. Ce début du XXIe siècle, saturé de crises et de transformations rapides, ne pourra pas véritablement revenir en arrière sauf à abandonner à la fois les progrès et les lacunes de la modernité. La dissolution des solidarités traditionnelles et l'incapacité des institutions modernes à offrir un sens de sécurité et de stabilité invite à retrouver des appartenances claires.

Les projets, les ambitions, les visions existent. L’Occident a toujours vécu au cœur de la tempête : il nous faut apprendre à surfer. Nous serons forcément confrontés à des avalanches, des éboulements, des vagues, mais nous pouvons bâtir pour faire face à l’impermanence des choses. La quête d’harmonie doit s’accompagner d'une prise de conscience des réalités du monde moderne.

L’avenir ne s'écrit pas dans la répétition des histoires passées, mais dans la réinvention des récits que nous choisissons d'embrasser, la capacité à préserver notre souveraineté, à affirmer notre identité nationale face aux défis contemporains, tout en façonnant un avenir ambitieux.

C’est peut-être d’ailleurs là, dans cette tension entre le mythe et la réalité, que réside la véritable leçon de l’Arcadie : elle nous invite non pas à fuir le monde, mais à le réinventer : le bien-être humain au centre du progrès, les technologies qui ont pour objectif de demeurer au service de l’humain.

L’Histoire ne s’arrête jamais mais est toujours surprenante. Même ce lieu des félicités qu'est l'Arcadie n'était pas épargné par la mort, notre présent lui est capable de créer un monde qui le sera.

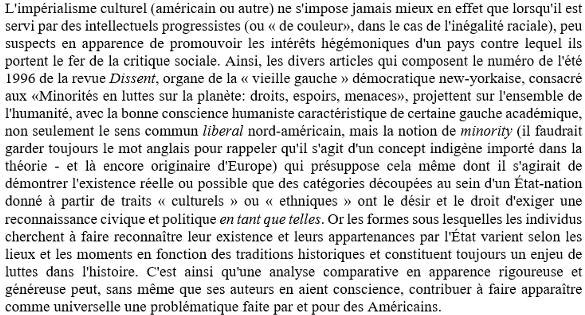

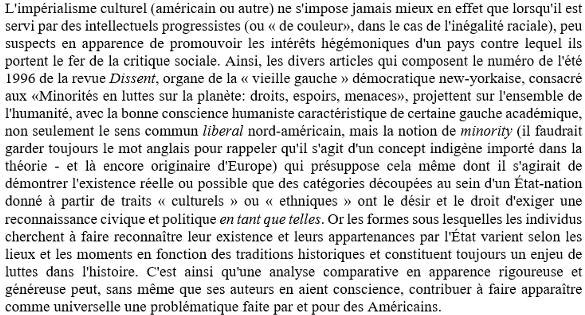

L'État arcadien (titre original : The Course of Empire : The Arcadian or Pastoral State), Thomas Cole, 1834.

L'État arcadien (titre original : The Course of Empire : The Arcadian or Pastoral State), Thomas Cole, 1834.

Voir nos derniers articles

Ce blog couvre un vaste éventail de sujets, de l'actualité brûlante aux idées inspirantes, pour enrichir votre quotidien et élargir vos horizons.

Lire nos articles

Étudier sur Maxdecours.com

Découvrez notre site web principal pour approfondir vos connaissances avec nos cours de lycée et profiter de notre outil de mémorisation espacée, conçu pour être utile à tous les âges.

Apprendre