Obéir à l'État, est-ce renoncer à sa liberté ?

×

![]()

L'État, du latin stare (« tenir debout »), se définit comme l'ensemble des moyens mis en œuvre dans une société pour la diriger et la contrôler. Il désigne les instruments de pouvoir (notion de souveraineté), à ne pas confondre avec l'ordre social lui-même. L'État peut être compris dans une triple signification : sociologique, organisationnelle et juridique.

La liberté provient du latin libertas, désignant la condition de l'homme libre (homo liber) par opposition à l'esclave (homo servus). Elle consiste à agir selon sa volonté plutôt que d'être l'esclave de la volonté d'un autre. À première vue, une liberté sans limite semble donc incompatible avec la vie en société.

Obéir à l'État signifie respecter l'ensemble des lois, interdictions et obligations légales, ainsi que ne pas porter atteinte à ses représentations et à ses biens.

Selon Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais, « Pour sortir de l'enfer de l'état de nature, les hommes doivent renoncer à leur liberté naturelle en conférant, par un contrat, le monopole de la contrainte à une institution tierce, l'État, pour qu'il assure la protection de leurs personnes et de leurs biens ». L'État apparaît ainsi immédiatement comme une nécessité, mais le lien qui sous-tend l'obéissance à l'État demeure paradoxal et ambigu : il faudrait renoncer à sa liberté naturelle afin que l'État puisse garantir les libertés fondamentales.

Obéir à l'État implique-t-il nécessairement de renoncer à une partie de sa liberté, voire à son entièreté ? En d'autres termes, l'obéissance à l'État retire-t-elle à l'individu sa capacité d'agir selon sa volonté, et donc finalement lui impose-t-elle de se séparer de ce qui est jugé fondamental dans nos sociétés modernes : la liberté même ? Si tel est le cas, doit-on maintenir un système étatique au détriment de sa liberté ?

Dans un premier temps, nous chercherons à vérifier si l'intuition selon laquelle l'existence d'une quelconque liberté est impossible en dehors de l'État est fondée. Ensuite, nous apporterons les éclaircissements nécessaires sur les points relatifs à la modalité d'existence de la liberté sous l'autorité de l'État. Enfin, nous préciserons si l'on renonce à sa liberté en obéissant à tout type d'État.

I. Au premier abord, pas de liberté sans État

La liberté et l'État : une relation indissociable

Sans État, la liberté de chacun, bien qu'en théorie infinie, semble loin d'être effective, voire impossible. Il suffit de concevoir un effondrement de la civilisation moderne, qui découlerait par exemple d’un lien entre conséquences écologiques, croissance économique, limitation et évolution démographique (une "boucle de rétroaction positive“ qui renforce ce qui le provoque) : la situation se caractériserait certes d’abord par une absence d’obstacles, de contraintes, donc permettant une certaine indépendance, mais très vite chacun se rendrait compte que la liberté authentique, dont on manquerait alors, se situe dans le pouvoir de s’autodéterminer ainsi que d’assurer son autonomie.

Prenons un exemple concret : après une catastrophe naturelle majeure, les structures gouvernementales peuvent s'effondrer, laissant les individus sans protection ni organisation. Initialement, cela peut sembler offrir une "liberté" totale, mais rapidement, l'absence de règles et de soutien rendrait la survie difficile et dangereuse. La véritable liberté inclut la capacité de prendre des décisions autonomes et de vivre en sécurité, ce qui nécessite un cadre structuré.

De la lutte pacifique qui régit les temps contemporains en Occident, un monde sans État reviendrait aux débuts de l’Histoire, marquée par les mises à mort et une compétition darwinienne. Cette situation de violence et de chaos aboutirait inévitablement à l’émergence de collectivités et de mini-États coordonnant la justice et les actions de défense. Toute société a besoin de règles, de déduire un système de règles garantissant la liberté d’autrui et l’expression de la dignité humaine, défendue et représentée par une autorité supérieure : l’expression de l’État.

Sans intervention de la puissance publique pousseraient en tous lieux les racines de la violence, il n’y aurait même plus la possibilité de renoncer volontairement à sa liberté puisqu’elle serait volée, comme l’écrit Henri Lacordaire (1802-1861) : « Entre le faible et le fort […] c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui affranchit ». La liberté anarchique, rejetant l'autorité de l'État, serait sans règles ni justice. Les plus puissants et violents (physiquement, mentalement) abuseraient de leur force pour soumettre les plus faibles

La loi assure une liberté équitable pour chacun et protège les "faibles", ce qui n'est pas uniquement au détriment des "forts", car chacun peut basculer d'une catégorie à l'autre au cours de sa vie. Ainsi, obéir à l'État n'est pas un renoncement à sa liberté, mais au contraire permet son existence.

De plus, la liberté peut se concevoir comme les directives limitant les prétentions arbitraires d'un individu sur un autre, conception illustrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, texte fondamental de la Révolution française qui énonce les conditions de la mise en œuvre des droits naturels (les règles ou principes valables en tout temps et tout lieu et qui ne fluctueront pas), individuels et communs : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». L'État apporte cette clarification nécessaire sur les conduites à tenir pour ne pas entraver la liberté des autres.

Ainsi, l'inviolabilité des droits humains rend l'État absolument nécessaire ; s'il n'existait pas, nous serions contraints de l'inventer. De la même façon, cette association de citoyens, tous souverains, engendrée par l’État permet d’étendre sa liberté en réalisant ce qui ne peut être accompli isolément : bâtir, posséder, penser, vivre. L’État se pose ainsi comme une condition d’exercice de sa liberté dans la vie collective et non une barrière à celle-ci.

Pour comprendre pleinement cette dynamique, il est utile d'explorer plus en profondeur quelle est l'essence de l'Homme. En effet, on pourrait supposer que cette question donne lieu à un affinement des conditions que sous-tend la liberté en obéissant à l'État, en l'occurrence la liberté politique, qui s'exerce au sein d'une vie commune. Cela nous invite à réfléchir sur la nature humaine et sur la manière dont notre conception de la liberté est intrinsèquement liée à notre existence en tant qu'êtres sociaux.

L’essence de l’Homme et la nécessité de l’État

Même si l’essence de l’être humain, selon l’anthropologie — l’étude des groupes humains tant physiques que culturels —, correspond à notre moi individuel, l’obéissance à une autorité extérieure ne serait pas aliénante. En effet, il est nécessaire de s’adapter aux contraintes extérieures à soi-même. Par exemple, les lois de la physique imposent des limites à ce que nous pouvons faire, comme la gravité qui empêche de voler dans les airs sans aide technologique. De même, les règles sociales sont des contraintes nécessaires pour éviter le chaos et la violence, assurant ainsi un ordre social stable et des relations saines et authentiques. Ainsi, faire triompher ses désirs, ne serait-ce que celui de continuer à vivre, commander à tous avec l’impression de ne jamais obéir à rien ni à personne, ne permet pas en réalité de s’affranchir de toute autorité. Le pouvoir politique agit comme un arbitre pour protéger les libertés, tandis que la constitution et la presse visent à assurer un équilibre des forces, empêchant l’État de dépasser son rôle.

De plus, nombreux convoitent le pouvoir absolu pour être libre, or finalement ceux qui entreprennent cette quête n’ont jamais le temps de trouver la liberté et donc renoncent à leur liberté puisque ne la ressentant jamais au quotidien. Ils sont toujours amenés à combattre pour obtenir davantage d’influence ou tout simplement pour se préserver de ceux qui veulent la leur prendre. À cela se rajoute, pour ceux qui se délivrent les titres d’« imperator », de « César », d’« Auguste », d’être à la merci des fins les plus funestes. Parmi les 69 empereurs romains qui se sont succédé durant quatre siècles (jusqu’au dernier empereur romain d’Occident proclamé), 43 ont connu une mort violente (soit 62 %). Il existerait même une sorte de déterminisme statistique dans le comportement des empereurs morts pour cause d’assassinat, suicide ou lors d’un combat (une courbe de vie statistique en “baignoire“ comparable à la durée de vie d’un composant électronique toujours opérationnel à un moment donné). On se rend ainsi compte avec justesse que la position de maître absolu n’est pas si privilégiée, elle implique des contreparties telles que des liens étroits à entretenir avec l’armée, maintenir la paix sociale, ainsi que l’anxiété de réagir à de nombreux événements imprévus qui génèrent de l’instabilité politique (épidémies, famine, émeutes, période de grand froid).

Même le dirigeant le plus influent obéit à l’État – non plus celui des lois, mais au devoir d’État. Il est aussi soumis à des sanctions à la suite de mauvaises décisions, notamment par le peuple et l’institution tout entière (collaborateurs, préfets, etc.) qui peut être amené à se soulever et qui désigne l’une des caractéristiques (dans sa signification sociologique) même de l’État : cet ensemble de personnes vivant dans un endroit déterminé et soumis à un gouvernement. Par voie de conséquence, c’est là où l’on cherche à désobéir ou à se soustraire à l’État que se situe le renoncement à sa liberté.

Obéir à l'État n'est pas un renoncement à la liberté, mais plutôt une reconnaissance de la nécessité de réguler les libertés individuelles pour prévenir les abus et assurer la protection mutuelle. Cela permet à chacun de jouir de sa propre liberté sans être victime de celle des autres. « Le droit de résistance de l’individu ne peut être admis, parce qu’il mettrait en péril, en dégénérant en révolte, l’État social pacifique garanti par le Léviathan [(monstre biblique symbolisant l’État)], seul rempart contre le chaos barbare de l’État de nature » écrivait Thomas Hobbes dans Le Léviathan, ce « rempart contre le chaos barbare » formant un bouclier contre l’oppression pour tous. Un homme libre ne peut l’être hors de l’État social : la contrainte morale et physique que la loi exerce entraîne à posséder un jugement plus éclairé, les erreurs ne sont pas inévitables, mais de correction en correction l’Homme est susceptible de mieux se satisfaire à l’avenir.

En outre, notre liberté ne peut échapper à la main de fer du temps ; en physique, le temps commun n’existe même pas mais n’est que l’accumulation des petites durées qui dépendent de chaque observateur, le moyen personnel de l’Homme d’exercer son pouvoir d’agir ne concerne donc que les moments présents, et non pas le passé. Pour pouvoir éviter les actes irrécupérables et devenir une véritable force de création intelligente, prédisposante, la loi rappelle à l’individu l’intérêt senti et aperçu, ce qu’il doit suivre. La liberté n’est pas l’indépendance des obstacles : monter pour mieux voir ne nous rend pas dépendant de l’échelle, au contraire elle en agrandit l’usage.

Il semble donc que l’essence de l’homme ne peut se faire indépendamment d’un rapport à autrui si bien que l’obéissance à l’État ne s’oppose pas à l’exercice de sa liberté.

De la même façon, donner son assentiment à l’État de manière volontaire ne s’agit pas de renoncer à sa liberté. En effet cet octroi de responsabilité provient d’un acte conscient, cela ne suppose pas l’obéissance en tant que tel, bien que celle-ci génère l’existence d’un pouvoir puisque cette servitude est volontaire.

* * *

Par extension, se pose également et surtout, la question de la liberté elle-même.

L’observation scientifique révèle que les goûts, loin d’être un don de la nature, sont déterminés et organisés en fonction de l’environnement dans lequel nous évoluons, principe mis en évidence par Pierre Bourdieu (1930 - 2002) dans La Distinction. Critique sociale du jugement.

En admettant que l’Homme n’est pas intrinsèquement et entièrement libre, à l’instar de ce que propose André Gide (1869-1951) dans Les caves du Vatican, une sotie qui porte réflexion sur la liberté et ses conséquences pour soi et pour les autres : « Il est impossible de trouver derrière un acte humain autre chose que des raisons conscientes ou inconscientes : l’acte gratuit n’existe pas, car l’homme ne sait pas se dégager de tout déterminisme », nous ne sommes pas en mesure d’envisager la possibilité d’un renoncement à la liberté puisqu’elle est inexistante dès notre origine. Dans cette configuration, l’État offrirait simplement la possibilité d’amener l’Homme dans la bonne direction.

Cependant, rien qu’en approfondissant cette réflexion sur la possibilité d’agir conformément à sa volonté, on pourrait être amené à se demander : l’État, qui se présente lui-même comme l’indispensable garant de la sécurité, de la justice et de la liberté, ne serait-il pas en réalité qu’un appareil répressif qui empiète voire efface la liberté ?

II. Obéir à l’État comme source de liberté, une thèse à nuancer et préciser

Pour vérifier notre première thèse, examinons les aspects relatifs à la manière dont la liberté s'exerce sous l'autorité de l'État.

La liberté sous l’autorité de l’État

La vision spontanée selon laquelle l'Homme dans un État civilisé ne peut plus être guidé uniquement par ses instincts, ses appétits, ses impulsions et ses penchants, implique que sa destinée soit régulée par des réglements, permettant ainsi à la liberté de coexister avec l'autorité. Dans cette citation bien connue de Rousseau :

« L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » tirée

Du contrat social (I, 8), ce dernier contredit l’idée même de façonner son existence à sa guise en fonction des forces de l’individu. Sa liberté devrait être limitée par la volonté générale.

En revanche, dans

La liberté et ses traîtres, Isaiah Berlin (1909-1997), philosophe politique et historien, évoque :

« Rousseau fut « l’un des ennemis les plus sinistres et les plus redoutables de la liberté dans toute l’histoire de la pensée moderne », parce qu’il a justifié la contrainte au nom de la liberté, en postulant que l’homme peut, par irrationalité, ignorer « son être véritable », et partant son intérêt véritable - d’où la nécessité qu’un législateur éclairé et rationnel se charge de le lui faire épouser ».

Cependant, il est important de faire preuve de clarification, « un législateur éclairé et rationnel » ne se charge pas uniquement de faire épouser l’individu à son intérêt véritable mais est un instrument pratique.

Tandis que certains voient en l'État une limitation nécessaire pour canaliser les instincts et les impulsions de l'Homme, d'autres soulignent la dimension positive de cette autorité, qui éduque et humanise.

L’État, transcendant la mortalité humaine, est le pilier qui permet l'éducation et humanise la société.

La survenue de l’État provient d’une volonté individuelle d’accéder à l’autonomie ; la population étant simplement trop dense pour permettre de se passer d’un législateur, il y a nécessité de faire appel à une organisation plus avancée afin de coexister. Ainsi, l’obéissance à l’État n’est pas un renoncement à sa liberté, les lois éduquent et humanisent les nouveaux venus tout en harmonisant la vie en société.

En effet, il serait coupable de croire que chaque être humain sans exception connaît son « intérêt véritable », et même si cela pouvait être le cas, des pathologies de la toxicomanie aux dépendances comportementales, des troubles de la personnalité, psychiatriques aux autres démences et autres troubles mentaux, contredisent le postulat selon lequel l’Homme est toujours rationnel ou pouvant partir par lui-même à la poursuite de ses intérêts. Cependant quand il l’est, il comprend la nécessité de l’Etat, et participe à son édification en cas d’absence.

De sorte que c’est simultanément par rationalité et irrationalité que l’individu se soumet à l’État, sans sacrifier ni renoncer à sa liberté. Loin d'être une entrave, l'État est le garant d'une liberté éclairée, nécessaire à la vie en société.

Les objections à la thèse de l’État comme garant de liberté

Il est tout de même possible d’émettre des objections légitimes à cette thèse par rapport à ce qui a été dit en première partie, en particulier sur les droits naturels garantis par l’État.

La Révolution française, qui se différencie des révolutions antérieures notamment anglaises qui ont elles renouvelé la conception de la monarchie, a imposé un effacement brutal et violent de l’ordre social et politique.

Edmund Burke (1729-1797), philosophe irlandais et membre du parlement de Grande-Bretagne, écrit dans Réflexions sur la Révolution de France publié avant la chute de la monarchie et qui malgré les réactions immédiates négatives deviendra une référence du fait de sa lucidité prophétique : « La tentative des révolutionnaires français d’incarner les droits de l’homme dans un programme politique se heurte à de multiples contradictions entre le fait et le droit, car toute liberté légitime et concrète a été acquise au cours de l’Histoire ». Burke insiste également sur le fait que toute doctrine politique qui se fonde sur la liberté peut se poser comme justification des tyrannies les plus barbares.

De nos jours il est simple de comprendre que ce contresens de la nature se vérifie, les Hommes ne sont pas une seule essence en tout lieu et en toute époque, l’Univers n’est pas sans mémoire. La démocratie moderne repose sur l’esclavagisme énergétique (en équivalent mécanique et calorifique, de nos jours en moyenne un Français dispose de l’équivalent de 400 à 500 esclaves à sa disposition 24 heures sur 24) et ne saurait autrement exister sans ces outils ou en l’absence d’exploitation de minerais, charbons, énergies fossiles…

De sorte que l’État ne saurait être le garant de droits inaliénables puisque ceux-ci ne sont pas universels. Par conséquent, le citoyen renonce à sa liberté pour servir les idéaux de son temps qui sont les valeurs de l’État, devenant l’une des nombreuses pièces de l’échiquier de ce dernier.

Inégalités et soumission volontaire

Ensuite, il semble que le système étatique, bien ancré, soit inégalitaire.

Précisons d’abord : l’idée que, du fait que la sujétion est volontaire, il n’y a pas de renoncement à sa liberté, peut être contestée, le raisonnement serait même biaisé. En effet, nous naissons dans un système d’ores et déjà établi et n’avons pas participé à ses évolutions.

Dans Dieu et l’État, Michel Bakounine (1814-1876) écrit : « Affaire sociale et non individuelle, la liberté n’est pas possible sans l’égalité de fait, dont l’accomplissement requiert l’abolition de deux obstacles principaux, un Dieu extérieur au monde et un État extérieur au peuple ». Lorsque l’État se transforme en religion politique, ou simplement favorise l’inégalité sociale et les différences de positions et des fortunes, l’État se transforme en protecteur de l’inégalité des droits.

Il n’existe point de liberté au sens universel lorsque la masse populaire est exploitée par une partie de la population dont le privilège, parfois héréditaire de positions ou découlant de qualités individuelles récompensées au terme d’un compétition ouverte (bien que la sociologie dans la genèse de destinées individuelles tend à montrer, même si ce n’est pas une fatalité, que les facteurs de réussite ne dépendent pas des seuls talents ou de l’ardeur du travail mais qu’y contribue l’héritage social ou tout simplement « un savoir-être »), la majorité délaisse et consent à sacrifier sa liberté pour les dominants. L’intériorisation de la méritocratie scolaire justifiant les destinées sociales, celui qui n’emprunte pas l’ascenseur social permis par l’école est coupable jusqu’à sa mort de n’avoir pu saisir la chance qui lui été offerte d’échapper à sa condition, n’ayant plus comme possibilité de se reporter que sur sa progéniture qui est le prolongement immédiat de son existence personnelle. Le système néolibéral de plus en plus inégalitaire car « de plus en plus juste » revient à un renoncement à sa liberté pour un État qui se justifie aux yeux du public d’être dans une dynamique égalitaire dans un système inégalitaire.

La possibilité de changer les lois et l’action politique

Mais il existe un aspect qui introduit une solution et explique pourquoi l’obéissance envers l’État n’est pas une entrave sur le chemin de la liberté.

En effet, il est toujours possible de changer les lois ; à première vue, il existe une forme d’immobilité à un instant t mais qui disparaît si on s’autorise à envisager les événements sur un horizon long terme.

L’État comme instance gouvernante de la société permet de se libérer de l’action de la tyrannie. À travers les débats en société, la raison collective se libère du désir spontané et égoïste pour faire émerger les solutions les plus rationnelles : obéir à l’État permet de devenir son propre libérateur. Cela implique cependant la nécessité de participer à la vie politique afin d’obéir à des lois à laquelle nous avons nous-mêmes contribué.

S’accorder avec le réel exige également de s’imposer une discipline et des règles afin de ne plus être un esclave de ses désirs et de ses caprices et être assujetti à l’insatisfaction permanente. Cet enjeu, cette liberté véritable réside dans le pouvoir que l’on a sur soi-même, l’Etat n’en est que la manifestation collective.

La possibilité de changer les lois et l'action politique montre comment l'État peut être un instrument de liberté plutôt qu'une contrainte. Cependant, pour approfondir cette réflexion, il est essentiel de considérer également l'existence de principes extérieurs à notre être. Ces principes, loin de s'opposer à la liberté, renforcent l'idée que l'obéissance à l'État peut libérer l'individu de ses propres limitations.

L’État et les principes extérieurs à notre être

Même si l’on ignore le déterminisme, les mécanismes de la prise de décision et les principes de causalité, comme le fait le poète latin Ovide (-43 av. J.-C. – 18 ap. J.-C.) dans Les Métamorphoses : « Les hommes ne sont pas soumis à une fatalité à laquelle ils doivent se plier, ils sont mus par leur propre volonté contre les pouvoirs impersonnels des lois et des mœurs ». Un raisonnement naïf aurait tort de désigner l’organisation sociale et le droit comme immolant l’individualité et le ligotant à l’autorité impersonnelle de l’État, et de penser que l’individu ne peut exercer sa liberté qu’en pleine possession de son « Moi » et de son égoïsme.

En effet, la condition naturelle, souvent vue que comme une hypothèse méthodologique, constitue un État négatif, un État de misère et de malheur. Les besoins naturels de l’Humanité que sont celui de manger, de dormir, de se défendre contre autrui, ne peuvent se satisfaire par la liberté naturelle caractérisée par une absence de contraintes extérieures et donc de lois et de mœurs.

Pourtant, ce désir évoqué par Ovide, de se passer de lois et de mœurs, existe bel et bien et participe justement au progrès de la civilisation. Les Hommes naturellement en concurrence, rivaux, convoitant les mêmes choses, et se méfiant les uns des autres, confient des responsabilités à l’autorité de l’Etat pour permettre le progrès et l’ordre tout en associant leurs forces (ou leurs bulletins de vote) afin de diminuer l’aspect impersonnel et éventuellement liberticide de l’État et pour n’en conserver que les bons aspects.

La cohésion et l’État comme garant de la liberté amènent la disparition de la peur, de la défiance, de l’orgueil, qui constituent les sentiments d’où peuvent ressortir la violence. Par conséquent, comprendre l’existence de principes extérieurs à notre être démontre que l’État n’est pas en opposition avec la liberté.

* * *

Néanmoins, un État qui abuserait de sa position mènerait inéluctablement à ce que l’obéissance envers l’État soit payée par un renoncement à sa liberté.

Prenons l'exemple d'un État totalitaire, dans un tel régime, les citoyens sont soumis à une surveillance constante, la liberté d'expression est sévèrement limitée, et toute forme de dissidence est réprimée. Les individus doivent suivre strictement les directives du gouvernement, même si celles-ci violent leurs droits fondamentaux, comme le droit à la vie privée, la liberté de pensée et de mouvement. Dans ce contexte, l'obéissance à l'État est "payée" par un renoncement aux libertés personnelles.

Tous les États respectent-ils vraiment les principes de décence humaine au point de chercher à garantir les libertés les plus fondamentales ?

III. La liberté est permise à condition de ne pas obéir à n’importe quel type d’État

Nous examinerons si l’on renonce à sa liberté dans tous les types d’État.

L'obéissance à certains États implique la renonciation à sa liberté. L'obéissance justifiée à l'État comporte des limites.

Le lien entre obéissance à l’État et liberté exige une analyse plus nuancée : une population piégée dans un système où un seul homme serait le dépositaire incontesté de tous les pouvoirs impliquerait que la capacité du tyran à nuire à la liberté de ses semblables serait sans limite, de sorte qu’il serait erroné de penser que l’obéissance à l’État ce n’est pas renoncer à sa liberté.

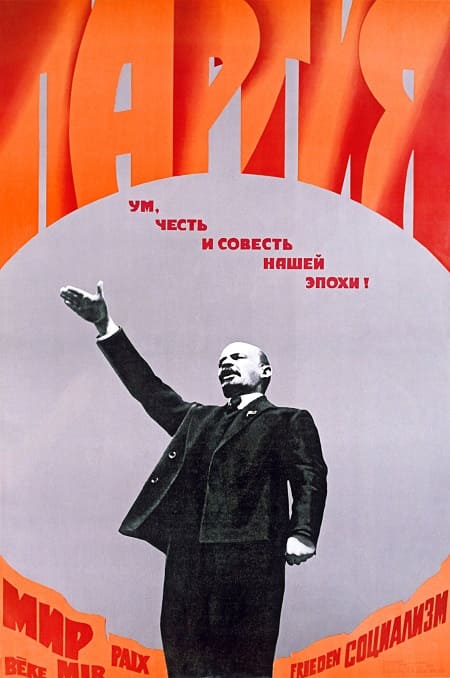

Tous les États ne s’équivalent pas ; les États communistes comme l’Union soviétique ont étendu le pouvoir de l’État au point d’anéantir la liberté par l’oppression tout en dissimulant, par le biais de la propagande, leurs intentions afin d’exercer une force aux apparences « légitimes » et soumettre le peuple contre sa volonté. L’État dispose de moyens suffisants pour se servir d’un appareil idéologique capable de faire passer le renoncement à la liberté pour de la protection de cette dite liberté.

« Le parti, c'est l'intelligence, l'honneur et la conscience de notre époque ! », affiche de propagande sous l’URSS

Un peuple qui n’aurait plus que comme solution de devoir lutter pour sa liberté y a évidemment renoncé en obéissant à l’État autoritaire. Cette simple supposition comme le fait l’écrivain français Aimée Césaire (1913 - 2003) dans Cahier d’un retour au pays natal : « La défense d’un peuple opprimé avec lequel on est lié d’affection doit non seulement rendre solidaire de tous les autres peuples opprimés, mais surtout faire ressentir l’universalité du genre humain et encourager à lutter pour sa liberté » démontre que des régimes politiques peuvent être éthiquement illégitimes. Naturellement, le fait qu’une population puisse être opprimée et persécutée par une autorité impérieuse et violente, comme le montrent les minorités ethniques durant l’Allemagne nazie en raison d’une idéologie raciale, ainsi que certaines minorités en URSS pour des considérations politiques et socio-économiques, illustre que l’État peut être un oppresseur. Dans de telles circonstances, lui obéir équivaut inévitablement à un renoncement à sa liberté.

De plus, croire que l'obéissance à une autorité peut être justifiée par des raisons valables ne garantit pas que l'on ne renonce pas à sa liberté. Les individus, privés des moyens d'avoir une vision d'ensemble suffisamment large des phénomènes et des différentes formes de gouvernement possibles, ne peuvent pas porter un diagnostic fiable sur les causes qui motivent leurs décisions. « Les esclaves ne sont pas bornés de nature, ils sont bornés à cause de leur esclavage, parce que leurs maîtres perpétuent leur ignorance et brisent leurs ressorts de leur intelligence » écrivait l’abbé Raynal (1713-1796), prêtre et écrivain français dans L’Histoire des deux Indes. Cette conception, loin de ne se rapporter qu’aux esclaves, peut correspondre à des citoyens soumis à une dictature. L’État qui étouffe la liberté d’opinion lui fait perdre de sa vérité, et chacun doit ainsi renoncer à sa liberté.

La société sans État : une utopie ?

Enfin, puisque la société sans État semble utopique puisqu’elle suppose l’altruisme et la bienveillance généralisée, bien loin que ce que l’Histoire, l’actualité ou même la vie de tous les jours nous enseigne sur la nature humaine, nous nous retrouvons face à la nécessité de trouver la forme d’État la plus adaptée. On s’accorde communément à penser qu’en donnant le pouvoir au peuple, l’État démocratique est, du moins en théorie, de nature à garantir l’ordre le plus juste et dans le respect de la liberté.

Mais existe-il vraiment des États moins autoritaires que d’autres ? La démocratie, comme système opposé au régime dictatorial, ne correspond-il pas en réalité à de l’autoritarisme doux, de sorte qu’obéir à un tel État serait là aussi un renoncement à sa liberté ?

Le système démocratique et la liberté individuelle et les similarités entre États autoritaires et démocratiques

Examinons plus en détail le système démocratique et son rapport à la liberté de l’individu.

La démocratie (du grec demos – « peuple » et kratos – « pouvoir »), régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, a tendance à déjouer la critique et laisse souvent présupposer qu’il existe une frontière rigide entre démocratie et dictature.

En même temps, l’irréconciliable antinomie des dictatures repose sur des constructions binaires simplistes : l’existence d’élections ou non, l’arbitraire et le droit, la violence et la légitimité. Or, les régimes autoritaires cherchent à accroître leur légitimité aux yeux de leur population, ce qui caractérise aussi bien les démocraties.

Les deux formes d’exercice du pouvoir, États autoritaires et démocratiques, possèdent chacun des instances de légitimation et de répression, pratiquant la surveillance de masse comme le montrent les révélations d’Edward Snowden, et construisant leur identité sur un conte moral ; en Occident le récit dominant historique est celle d’une lecture morale : la démocratie libérale vainquant les forces obscures du totalitarisme mais en passant souvent sous silence que l’Union Soviétique (25 millions de soviétiques décédés durant la Seconde Guerre mondiale contre 416.837 pour les USA) est le principal vecteur ayant mené à l’anéantissement de l’Allemagne nazie. L’obéissance à l’État démocratique se base sur un corpus de valeurs et de signes qui excluent la vraie culture et le savoir, et donc la liberté de savoir.

Ces points communs permettent-ils d’affirmer un discrédit du scrutin, l’invisibilisation de la population comme dans les régimes autoritaires, qui rendrait caduque l’existence de la liberté que l’État démocratique est pourtant censé préserver ?

Quelle est la liberté d’un citoyen de la République ?

Se demander si obéir à l’État implique de renoncer à sa liberté nécessite de comprendre dans quelle société évolue le citoyen républicain.

Cela peut ne pas sembler évident de prime abord, car il existe une distinction fondamentale entre la notion d’État démocratique et celle de société démocratique. Ce n’est pas le champ des valeurs qui est ici évalué, mais essentiellement celui du droit et de la justice.

Cependant, la source du pouvoir, le fondement qui permet à l’État d’exercer sa légitimité et d’être reconnu par les gouvernés, dépasse la simple sphère législative. Si l’autorité est usurpée, ne défend pas ce qui est annoncé, et que, par conséquent, le pouvoir est injuste, alors obéir à l’État reviendrait effectivement à renoncer à sa liberté.

Dans L’Homme unidimensionnel, le philosophe Herbert Marcuse (1898-1979) écrit : « Les sociétés démocratiques modernes n’offrent à leurs membres qu’une liberté factice, car elles imposent de manière totalitaire mais subtile, par les médias, la publicité et les loisirs, un consensus en faveur de la consommation matérielle, où se dissolvent les antagonismes d’intérêt et la pensée authentique ». Cette analyse met en évidence que la publicité élimine le sens et la nécessité de preuve. Les mass-médias et les loisirs servent en effet de maquillage, masquant la réalité pour donner une apparence trompeuse. La notion de liberté se dissout ainsi. En étant aliénés, nous devenons nos propres ennemis, bridant notre liberté sans en avoir conscience.

La société de consommation et la liberté

De la même manière que les rituels hiérarchiques religieux offraient une intégration sociale et identitaire dans les sociétés primitives, la consommation moderne se substitue à toutes les idéologies et assure l'intégration de toute une société. Le système de consommation ignore les réalités individuelles et sociales, et sert les intérêts égoïstes de l’économie, tout en prétendant promouvoir l’égalité et la justice.

La hiérarchie des utilités et le rôle de l'État et la consommation et sa critique comme faces d’une même pièce

Même si la diversité des choix, l’accès à l’information, et l’évolution vers une consommation plus responsable démontrent que les systèmes de consommation, en rendant accessibles des biens et des services autrefois réservés à une élite, peuvent aussi renforcer les libertés individuelles et promouvoir une société plus juste, la société moderne a engendré une nouvelle hiérarchie des utilités où les biens de consommations courants ne sont plus considérés comme ayant de la valeur. Plus troublant encore, dans une société envahie par les objets, le contre-discours fait partie de la conscience collective et n’accapare que bien peu le jeu de la consommation : « Comme la société du Moyen-Âge s’équilibrait sur Dieu ET sur le Diable, ainsi la nôtre s’équilibre sur la consommation ET sur sa dénonciation. » affirmait Jean Baudrillard (1929-2007) dans La société de consommation.

Cette dualité entre la consommation et sa critique soulève des questions importantes sur le rôle de l'État. Lorsque l’État favorise le marché, privilégie le libre-échange au détriment de l’humain, et poursuit sans réflexion une quête inébranlable de croissance infinie et exponentielle dans un monde fini, se pose la problématique grandissante et complexe, qu’obéir à l’État soit, en effet, un renoncement à la liberté, le contrat étant rompu et l’État détourné de sa mission initiale.

L'État comme instrument oppressif et la réduction de la citoyenneté à la consommation

En outre, Karl Marx (1818-1883) pensait que l’État est un instrument oppressif qui chercherait l’intérêt de la classe dominante. Le phénomène sociologique d’inertie sociale intergénérationnelle est plus complexe que par l’intermédiaire d’un simple lien avec l’État, mais l’État ne pourrait-il en revanche pas représenter qu’un outil au service du marché ?

« De l’hygiène au maquillage, en passant par le bronzage, le sport et les multiples « libérations » de la mode, la redécouverte du corps passe d’abord par les objets. Il semble même que la seule pulsion vraiment libérée soit la pulsion d’achat. » écrivait Jean Baudrillard. La seule pulsion vraiment libérée serait celle de l’achat, un mythe d’émancipation qui camoufle la liberté réelle. La consommation est alors substitut qui génère une ambiance du monde et qui se répercute sur nos nerfs et sur nos sens, nous fait cesser de vivre dans une société qui serait facteur de cohésion et d’exaltation commune, pour ne plus être que le foyer des valeurs du système.

Dans une démocratie, le consommateur est souvent vu comme le citoyen idéal, libre de ses choix et capable d'influencer le marché. Cette vision est problématique car elle réduit la citoyenneté à la simple capacité d'acheter. Acheter des produits biologiques à proximité de chez soi est souvent présenté comme une manière pour les citoyens de soutenir leur économie locale et de faire des choix éthiques. Cependant, ce mouvement reste limité aux individus ayant un certain pouvoir d'achat, excluant ainsi une partie de la population de cette forme d'engagement citoyen.

Ainsi, l’individu n’est plus totalement libre et a renoncé en partie à sa liberté, démuni face à l’État démocratique qui l’a conformé à une loi commune et à un système donné, limitant ses possibilités de choix et d'action. Par exemple, les mouvements indépendantistes au sein de vastes états-nations perdent souvent de leur voix et de leur influence, étouffés par la majorité dominante et les structures centralisées du pouvoir.

Le rôle des médias et le risque de la désinformation

Les journaux eux-mêmes, devant jouer le rôle de garde-fou de la démocratie, sont dévoyés.

En effet, les principales firmes ont le monopole de l’information et sont aptes à diffuser des messages pour endoctriner la population, l’État est remodelé en fonction de l’idéologie dominante devenant circonscrite et délimitée par les détenteurs du pouvoir, c’est-à-dire ceux en mesurent de payer ou maîtrisant le mieux les algorithmes des plus grandes firmes multinationales. Les gigantesques bases de données confèrent un immense pouvoir aux GAFAM américains (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et BATX chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) qui en sont les possesseurs. Les sociétés démocratiques n’ont certes pas de « ligne éditoriale » mais les principaux médias sont en symbiose avec le monde économique puisque guidés par la recherche de profits et du fait d’intérêts partagés. Noam Chomsky (né en 1928) et Edward Herman (1925-2017) mettent en évidence dans La fabrication du consentement ce quatrième pouvoir dans la démocratie que sont les médias. La fabrication du consentement découle de la connivence des médias et du pouvoir faisant régner une forme particulière de désinformation : celle qui sert les élites politiques et économiques.

Aux États-Unis, les campagnes publicitaires pour les élections présidentielles sont devenues des entreprises, où les messages publicitaires ciblent les émotions des électeurs plutôt que des débats sur des politiques substantielles. Cela montre comment la consommation d'informations électorales est manipulée pour influencer le vote, réduisant ainsi la liberté de choix à une réaction émotionnelle plutôt qu'à une décision informée.

Ainsi, le citoyen renonce inébranlablement à sa liberté en obéissant à un tel État, certainement bien moins que face à un État totalitaire, mais l’individu n’étant pas conscient dans ce qui l’amène dans ses prises de décision, abandonne sa liberté contre son gré (ne faisant pas suffisamment preuve de zététique ou de pensée critique). Il est la victime des informations diffusées et sélectionnées par les strates supérieures pour le public, et suit également le filtre idéologique principal de la société comme l’anticommunisme ou au contraire le socialisme ou la lutte contre le terrorisme, qui, sans nier les atrocités commises, en désignant un unique ennemi, nouvel axe du mal, tente de faire oublier les problèmes intérieurs.

La démocratie et négation de l'autorité de l'État : un paradoxe

De surcroît, la démocratie contient ironiquement sa propre négation : le refus de l’autorité de l’État. L’asymétrie et la hiérarchie, la persistance de mécanismes d’autorité, sont incompatibles avec la notion d’égalité, donc de la liberté de tous. Dans La fin de l’autorité, Alain Renaut, philosophe français (né en 1948) décrit ainsi : « La modernité annonçait la fin de l’autorité, car ce « superpouvoir » qui légitime le pouvoir s’oppose de manière inhérente à l’esprit démocratique ».

Pour apporter une analyse plus prononcée, il est possible d’entrevoir qu’avec l’hyperréglementation, la liberté devient exception. La démocratie offre une kyrielle de textes d’applications et de réformes profondes, des mailles de plus en plus fines, pour apporter un cadre juridique et législatif très contraignant quadrillant le moindre fait et geste. L’État absorbant tous les arbitrages et par sa complexité législative trop abondante ne permet pas au citoyen de démêler le cœur même du système ni de prendre part aux instances décisionnelles et consulaires.

Dans cette perspective, les critiques émises par les libéraux et conservateurs prennent tout leur sens.

Les critiques émises par les libéraux et conservateurs

Les libéraux critiquent souvent les politiques de redistribution économique et les régulations environnementales strictes, les considérant comme des entraves à la liberté d'entreprise et à la propriété privée. Selon eux, l'intervention étatique excessive finit par limiter l'autonomie individuelle, en imposant des normes et des structures qui uniformisent la société au détriment de la qualité de leurs modes de vie. Les libéraux considèrent notamment que la taxation de l'héritage est une forme d'injustice envers les individus qui souhaitent transmettre leurs biens à leurs descendants et décourage aussi l'épargne et l'investissement, limitant ainsi les choix personnels et familiaux. Ils soulignent que cette taxation renforce les inégalités du droit à accumuler une richesse intergénérationnelle, car les individus ayant des moyens financiers limités sont davantage impactés comparés aux plus riches qui peuvent utiliser des stratégies d'évasion fiscale. Par exemple les fortunés utilisent la création de Sociétés civiles immobilières (SCI), le démembrement de propriété, transfèrent une partie de leur patrimoine dans des pays offrant des régimes fiscaux plus favorables, afin de réduire leur charge fiscal.

De leur côté, les conservateurs attaquent les programmes scolaires progressistes imposés par l'État, arguant qu'ils peuvent inclure des contenus idéologiquement biaisés et restreindre le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs propres croyances et valeurs. Ils estiment que cette imposition de valeurs homogènes menace la diversité culturelle et les traditions familiales.

Par suite logique, obéir à l’État démocratique peut amener à renoncer, bien que par un commun accord si favorable à la démocratie, à sa liberté puisque le citoyen doit obéir à une autorité qui a déjà tout choisi pour lui ou elle. De plus, il existe un risque que les riches soient plus libres que les pauvres, car les premiers disposent de ressources pour naviguer à travers les complexités législatives et régulatrices, alors que les seconds peuvent se retrouver davantage contraints par ces mêmes règles.

L'élargissement de la liberté des citoyens en Occident et le triomphe de l’individu

En revanche, depuis quelques siècles en Occident, on semble constater un agrandissement de la liberté des citoyens.

En effet, cette liberté croissante est due aux structures politiques. L’illustration la plus proche de nous est celle de la Ve République en vigueur en France depuis 1958 qui est éminemment plus démocratique que les premières.

Certains voient la démocratie comme synonyme de liberté, l’Histoire récente jouant beaucoup sur ce sentiment. Rien ne s’y oppose et il est tout à fait exact de constater que la volonté individuelle est bien plus considérée dans les temps modernes ainsi que durant l’ère contemporaine que ce ne fut le cas dans le passé. Lorsqu’on se réfère au Moyen-Âge ou à l’Antiquité, qui est souvent considérée comme l’époque classique, l’idée de la sphère publique, d’inspiration grecque, ne termine son émergence qu’au XIXe siècle avec la fin de la scission entre sphère publique et privée puisque le domaine du privatif est devenu prédominant.

Comme le désignait Benjamin Constant (1767-1830), écrivain français, dans De la liberté des Anciens comparée à celle des modernes : « Si la liberté politique - c’est-à-dire la participation active et accaparante aux affaires publiques - était la marque de l’Antiquité gréco-romaine, la liberté individuelle - c’est-à-dire l’indépendance dans la sphère privée - est le propre de l’époque moderne ». En Occident, durant l’époque contemporaine, le citoyen a renoncé à moins de libertés que par le passé.

Dans une perspective voisine, dans la seconde moitié du XXe siècle, ce fut finalement non pas la victoire socialiste qui est advenue, mais celle libérale, le triomphe de « l’individu et sa conception du bonheur comme résultant de l’indépendance et du pluralisme des choix », comme le précise Jean-François Revel (1924-2006), philosophe français, dans Ni Marx ni Jésus, qui confirme une direction où le citoyen renonce à de moins en moins de libertés tout en continuant d’obéir à l’État.

Tout cela permet de désigner un sens de l’Histoire, celui de toujours assurer plus de liberté individuelle, accordée par l’indépendance d’esprit des individus.

C’est cette même intelligence, cette volonté, et finalement cette même puissance d’esprit qui a mené à la conception de l’État, et celui-ci se renouvelle et se transforme dans une direction qui comprend toujours davantage de libertés individuelles, permettant d’exercer sa liberté de penser, de communiquer, de faire valoir son esprit critique grâce à l’émergence de lois nouvelles.

Enfin, bien qu’il semble utile de veiller à ce que l’État, « le plus froid des monstres froids », comme écrivait Friedrich Nietzsche (1844-1900), n’étende pas trop loin sa fonction et son pouvoir au détriment des libertés propres à chacun, l’État est, jusqu’à preuve du contraire, l’indispensable garant de l’ordre, de la sécurité, de la justice, et de ce qui nous intéresse ici, la liberté.

L’État permet à minima que chacun mène sa vie sans nuire à celle des autres. Si la question de savoir dans quelle mesure il se doit d’intervenir dans la sphère économique partage les esprits, le spectre du totalitarisme nous convainc tout de même de veiller à ce que l’État ne dépasse pas les limites de sa fonction aux dépens des libertés individuelles.

Il reste que la démocratie n’est pas une réponse absolue ni le complément parfait à la liberté associée à la vie collective, cette forme de gouvernement restant critiquable ; il est par exemple légitime de craindre que le peuple ne se laisse manipuler par les sophistes et autres démagogues comme Platon le regrettait déjà.

Néanmoins, la démocratie, par étages, par des ajustements constants, progresse dans la noblesse de ses visées : assurer la liberté de chacun et la réussite de tous, celle de ne pas sacrifier et donc renoncer à un nombre important de libertés.

Le rôle de la formation et de l'esprit civique

Dans les progrès à venir et cette direction de l’Histoire, l’école joue à cet effet un rôle prédominant : un lieu d’apprentissage et de sociabilité par excellence dont les professeurs constituent la clé de voûte et garantissent la qualité de l’éducation. En effet, le système éducatif permet non seulement l’acquisition de connaissances, mais aussi le développement de compétences critiques et sociales essentielles pour la participation active à la vie démocratique.

Cette élévation des esprits au cours de l’Histoire est corrélée à un renoncement de plus en plus diminué aux libertés car la confiance donnée par l’État en la population grandit.

Une population instruite et civique, avec une propension à la réflexion critique, est mieux à même de comprendre et de respecter les lois, tout en participant activement aux processus décisionnels et consultatifs. L'État, en reconnaissant cette capacité accrue de discernement et de participation, peut alors se permettre de réduire les contraintes et les régulations, créant ainsi un cercle vertueux où la liberté individuelle et collective se renforce mutuellement.

Ainsi, lorsque la confiance mutuelle entre l’État et les citoyens s’accroît, cela mène à une société plus harmonieuse et équilibrée, où l’autorité est exercée avec discernement et où la liberté est vécue de manière responsable.

Le progrès technique et la société humaine

Le progrès technique offrira un moyen de métamorphoser la société humaine et l’État en occasionnant de meilleurs niveaux de vie, de sorte qu’à long terme l’organisation inégalitaire constitutive de tout État n’exigera pas non plus à ce que les hommes renoncent à une partie non négligeable de leurs libertés.

Par exemple, l’automatisation et l’intelligence artificielle peuvent prendre en charge des tâches répétitives et dangereuses, libérant ainsi les individus pour des activités plus créatives et épanouissantes. De plus, l’accès universel à l’information grâce à l’Internet et aux technologies de communication favorise un accès au savoir plus équitable, permettant à chacun de développer son potentiel indépendamment de son origine sociale. La médecine avancée, grâce aux progrès de la biotechnologie et de la génomique, pourrait également offrir des soins personnalisés, réduisant ainsi les écarts de santé.

Par ces avancées, le progrès technique ne se contente pas d’améliorer les conditions de vie, mais contribue aussi à redistribuer les opportunités de manière plus juste, atténuant ainsi les nécessités d’un renoncement à certaines libertés pour maintenir l’ordre et la cohésion sociale.

En conséquence, l’État, en s’appuyant sur ces technologies, pourrait évoluer vers une structure plus flexible et moins oppressante, garantissant davantage de liberté et d’autonomie à ses citoyens.

Conclusion

Ainsi, dans une première partie, nous avons établi l'hypothèse qu'une quelconque liberté est impossible en dehors de l'État. Celui-ci garantit la liberté de chacun en lui octroyant des droits naturels et en le protégeant, à condition qu’il lui obéisse. En interrogeant l’essence de l’Homme, nous avons vu que l’État forme un bouclier contre l’oppression pour tous, permettant ainsi la liberté. Cependant, nous nous sommes aussi demandé si l’État n’effaçait pas notre liberté en limitant la possibilité d’agir conformément à sa volonté.

Dans une deuxième partie, nous avons précisé les modalités d’existence de la liberté sous l’autorité de l’État. Dans cette perspective, la liberté et l’autorité vont de pair, les lois apportant l’harmonie dans la société.

Néanmoins, nous avons constaté que l’État peut être inégalitaire, exploitant la masse populaire au profit d'une élite privilégiée, ce qui conduirait à un renoncement à la liberté. En revanche, en changeant les lois, la raison collective peut se libérer du désir égoïste, et obéir à l’État pourrait ainsi permettre de devenir son propre libérateur.

Toutefois, l’abus de pouvoir mène inéluctablement à un renoncement à la liberté des citoyens, ce qui nous a amené à questionner les limites de la liberté garantie par différents types d’États.

Dans une troisième partie, nous avons examiné si nous renoncions à notre liberté dans tout type d’État. Un État autoritaire est souvent liberticide et oppresseur. En examinant le régime démocratique, nous avons observé des similarités avec le régime autoritaire, notamment par l’influence des mass-médias qui maquillent la réalité en faveur de la consommation, dissolvant ainsi la notion de liberté à travers l’ignorance.

En revanche, nous avons mis en lumière le fait que la liberté des citoyens semble s’agrandir en Occident depuis quelques siècles. De nouvelles lois permettent d’exercer sa liberté de penser, de communiquer et de faire valoir son esprit critique. Finalement, obéir à l’État n’implique pas de renoncer complètement à sa liberté. Cependant, cela ne s’applique pas à tous les types d’État. En fonction du degré d’autoritarisme du régime politique, la renonciation à sa liberté sera plus ou moins forte et peut même être inconsciente.

Il n’existe pas encore de modèle d’État parfait. Toutefois, le progrès de la civilisation, permis en premier lieu par l’école et l’élévation des esprits ainsi que grâce au progrès de la qualité de vie et de la science, engendrera un accroissement de cette liberté grâce à l’apparition d’un esprit critique plus développé et à une hygiène préventive du jugement. Il est aussi essentiel de souligner que l’Homme est un être de passion, animé de tendances contradictoires. L’État apporte des fonctions régulatrices de ces passions qui, autrement, pourraient entraîner anarchie et violence, préservant ainsi les libertés des citoyens.

Dans une première conception de la liberté, définie comme l’espace à l’intérieur duquel un être humain peut intervenir sans en être empêché par les autres, c’est-à-dire la liberté politique, la loi garantit une zone minimale de liberté individuelle inviolable. Cet espace de non-ingérence est vaste mais non illimité puisqu’encadré par le droit positif. Ainsi, obéir à l’État revient à renoncer à une partie de sa liberté afin de préserver ses libertés essentielles.

Dans sa deuxième conception, la liberté s’incarne dans le désir d’être son propre maître. Toutefois, cette liberté n’est pas une liberté factice conduisant à suivre aveuglément ses désirs, mais implique de faire preuve de raison et d’être maître de soi pour assurer le bien commun. L’institution étatique permet, par des règlements, la réalisation des préférences individuelles. Dès lors, la liberté, restreinte uniquement à ce que les lois approuvent, montre qu’obéir à l’État n’est en aucune manière un renoncement à sa liberté propre.

Voir nos derniers articles

Ce blog couvre un vaste éventail de sujets, de l'actualité brûlante aux idées inspirantes, pour enrichir votre quotidien et élargir vos horizons.

Lire nos articles

Étudier sur Maxdecours.com

Découvrez notre site web principal pour approfondir vos connaissances avec nos cours de lycée et profiter de notre outil de mémorisation espacée, conçu pour être utile à tous les âges.

Apprendre